第四章 人の一生

第五節 葬送

野辺送り

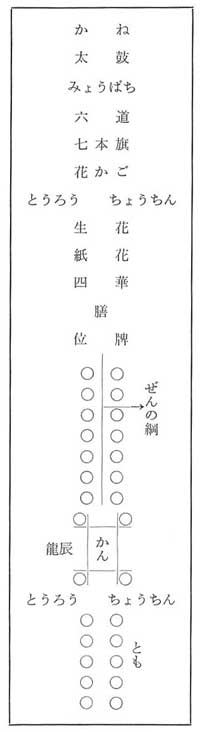

野辺送りはのや送りともいい、葬列に加わることを「トモにつく」といった。葬列には仏教の宗派による違いはあまり見られない。部落により葬具の順序に若干の違いがあるが、ここでは埴見部落の葬列を紹介する。

埴見では、牛に履かせる草履のようなものを一足かんの上に置いた。これを「ゲゲ」といった。

かんは孫やおいがかん着物を着て担ぎ、位はい堂は長男、ぜんは長男の妻、四華や紙花〈かみばな〉は孫、葬具は村の人が持った。ぜんの綱は女性が持った。かんの近くを血縁の濃い人が持ち、先端ほど薄い人が持った。導師を先頭にかね・太鼓・みょうばちを順番にゆっくりと打ちながら、火葬の場合は火屋〈ひや〉(火葬場)に、土葬の場合は墓場に進んだ。火屋に着くと、かんを左に三回回したあと下ろした。ここで、仏弟子となった死者を浄土に導くための引導がわたされ、親族代表が会葬の礼を述べて、葬式は終了した。近親者などが履いた草履やわらじは途中でぬぎ捨てた。

|

図16 葬列 |