第三章 生産・生業

第三節 職人

畳屋

五区の伊藤畳店の創業は明治の初年であったといわれる。当初は、半農半漁の片手間に畳をつくった。畳床に使うワラは近在の農家から集めた。畳表は岡山県から取り寄せた。仕事の注文は正月、盆、秋祭りのほか冠婚葬祭の前が多かった。地元の松崎から注文を受けた場合は自宅でつくったが、東郷や舎人などの農家の場合は、道具を持参して先方で仕事をした。現・羽合町や倉吉市などからの注文もあった。以前は注文した人が製品を取りに来ていたが、後に配達するようになった。池向こうに舟で運んだり、知坂峠を大八車に積んで運んだりした。

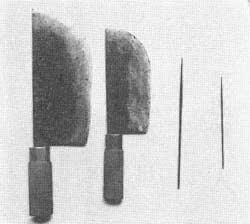

道具類には、畳床を切断する大〈おお〉包丁、畳表などを切る小〈こ〉包丁、畳床を締めるための床針、畳のへりを縫うための刺し針などがあった。また、糸を締める際、ひじや足を使った。ひじにたこができて初めて一人前、といわれた。長い針を刺し込む場合の手あてには、和紙を折り重ねて使った。ひじあてや手あてに金属製のものが使われ始めたのは後のことである。これらの仕事の多くは、現在機械化されている。

|

畳屋の道具類 (左から大包丁、小包丁、床針、刺し針) (松崎・伊藤善博所蔵) |