第三章 生産・生業

第三節 職人

髪結い

昭和四、五年ごろから松崎で髪結いを始めた山田末代(二区)の談によると、当時松崎の髪結いには、ほかに伊藤、米沢、船木の三人がいた。仕事の多くは、芸者の髪結いであった。連絡があると置き屋に出掛けて行って髪を結った。芸者は島田、蝶々〈ちようちよう〉などの日本髪であった。このほか、旅館の女子従業員は、こてをかけてふくらませる束髪(洋髪)が多かった。家庭の主婦はふだんは自分で結ったが、よそに出掛けたり、呼ばれたりする場合は髪結いに頼んで丸まげなどに結った。

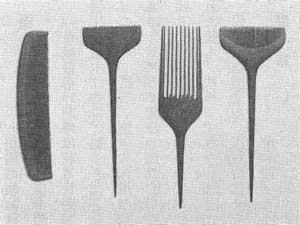

髪結いが使うくしには、鬢〈びん〉をとく中〈ちゆう〉ぐし、鬢をふくらませる深歯〈ふかば〉、まげをとくスジ立てなどがあった。最後の仕上げにはスジ通しを使った。島田を結うのに一時間ぐらいかかった。特に髪の毛がかたい場合は、油をたくさん付けた。芸者の日本髪は平均して三、四日ごとに結い直した。戦後しばらくしてパーマネントが普及し始め、髪結いは次々と廃業した。

なお、松崎でのパーマネントの営業は立木美佐子が最初であった。昭和二十二、三年のころであったという。このほか、理髪業では旭の清水理容所、三区のツバメ理容所が戦前から営業を続けている。

|

髪結いが使ったくし (左から中ぐし、スジ通し、深歯、スジ立て) (松崎・山田末代所蔵) |