第三章 生産・生業

第三節 職人

桶屋

三区の遠藤操家は桶〈おけ〉屋と呼ばれる。大正中ごろから終戦後しばらくまで桶などを作った。通りに面した四畳半の板の間を仕事場にして、町域内はもとより泊村などからの注文に応じて仕事をした。

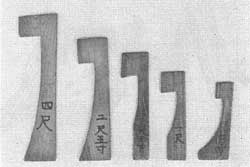

製品には、みそ桶、しょうゆ桶、漬物桶、ふろ桶、すし桶、手桶、あげ桶(肥料の溜〈た〉め桶)、水たご、肥〈こえ〉たご、洗濯だらい、おかわ(だ円形の便器)、おひつ、あかかえ(舟の水かえ桶)などがあった。これらはすべて一定の大きさで作られた。嫁入り道具の一つとされた三つ重ねのたらいの場合、底の直径が大一尺七寸、中一尺五寸、小一尺などと決められていた。このため、桶の種類によって異なった定規(カイガタ)を用い、榑〈くれ〉(側板)の丸みや両側の切り口の角度を見定めながら削った。外側を締めるたがには竹あるいは針金を用いた。主な工具には、榑の両面を削る内ガンナと外ガンナ、榑の接合部を削るショウジキガンナ、たがを締めるためのズダガネ、仕上げ用の左ガンナなどがあった。

素材は杉が多かったが、みそ桶やしょうゆ桶にはクリの木を、ふろ桶にはアスナロを使った。特に堅いクリの木をすき間ができないよう密着させるためには、熟練した技術を必要とした。仕事は九月ごろからたがの修理の注文が多かった。これは、このころたがに使う竹の切り出しが始まるためであった。また年末には、正月用の若水たごの注文も多くあった。忙しい時には朝から夜遅くまで仕事をした。たがを締める工程は大きな音がするので、夜間は避けた(遠藤操の談による)。

|

|

|

榑の形を見定めるために使ったカイガタ 寸法は桶の底の直径を示す。 (松崎・遠藤操所蔵) |

図15 榑とたが |