第三章 生産・生業

第一節 農業

稲刈り

十月中旬になると稲穂が色づき、刈り取りの適期となる。草刈りがまで刈ったが、昭和一〇年ごろのこがまが普及して刈りやすくなった。稲の根元で三握り分を一把として、いいそ縄で束ねた。一反歩の田でおおよそ八〇〇把前後であった。東郷湖周辺の沢田〈さわだ〉(湿田)では、田船に刈稲を載せて稲寄せをした。

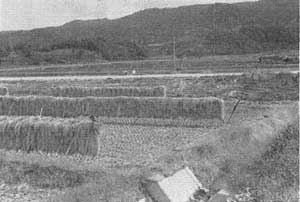

稲を乾燥させるには八手〈はで〉を用いた。八手足を二本また、あるいは三本またに組み合わせて数か所に立て、これに竹又は木を渡して稲束を割って掛けた。その上にふた稲を掛けた。東郷・花見地区と舎人地区とでは、ふた稲の掛け方が若干違っていた。湖周辺の沢田では、カモの食害や浸水を防ぐため高八手にした。

|

八手に掛けた稲(野方で) |