第二章 衣・食・住

第一節 服飾

裁縫・洗濯

裁縫をお針といった。女子は、機織りと共に結婚するまでにその技能を必ず身につけた。小学校四年生から裁縫の時間があり、卒業後は祖母や母に習い、処女会に入ってからは学校の補習科に通い勉強した。嫁入り道具には裁縫箱があり、針、糸、はさみ、へら、指ぬきなどが入れられ、物差(くじら尺)やへら台もあった。

洗濯にはたらいを使った。たらいには大・中・小があり、中を一般洗濯用に、小は下着類など不浄用に分けて使った。大正の初めごろ固形石けんができるまでは、灰のあくを使用した。汚れはよく落ち、かすり柄の白など鮮やかになった。着物や布団にはのり付けをした。のり付けをしたものはサッパリと着心地がよく、次の洗濯の際、汚れがよく落ちた。

|

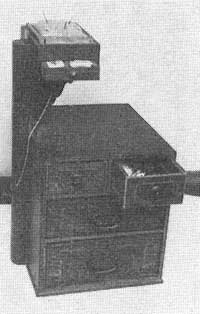

針箱 |