第二章 衣・食・住

第一節 服飾

頭の飾り

若い男は長髪や角刈り、子供や年配の人は丸坊主が普通であった。散髪屋は明治の終わりごろからあったが、農村部では手先の器用な人に刈ってもらった。

女は、普段はタボを入れて髪型をふくらませた束髪(オールバックなど)やわげなし、年寄りは政岡という髪型に結った。娘はいちょう返し、桃割れ、からこなどを結った。嫁入りには島田を結ったが、結婚後は丸あげ(丸まげ)に結った。夫と別れて一人身になった人はごけがみ(後ろで束ねて二寸ぐらい残して切ったもの)にした。パーマネントが流行し始めたのは太平洋戦争中であったが、一般に普及したのは戦後であった。

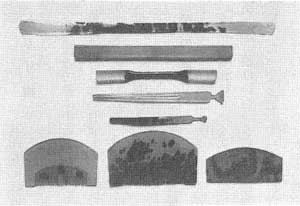

くしには、ときぐし(つげの木製)、すきぐし(竹製)、つとうぐし、かざりぐしなどがあった。かんざしは髪型にいろどりを添えるもので、こうがいかんざし、花かんざし、玉かんざしなどがあり、頭の前に挿すものを前さし、後ろにさすのを後さしといった。先端に耳かきの付いたものもあった。

|

髪飾り |