第1章 宗教法人

第3節 寺院

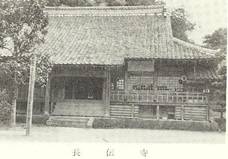

8 正法山長伝寺

о所在地 東郷町長和田742

о宗 旨 曹洞宗

о本 尊 釈迦牟尼仏

о住 職 高橋慧暁

2世に至って龍徳寺の法系(宗派の系統)につらなった。その後、元禄14年(1701)嶺堂が住職となって、仏殿・庫堂・法器などの設備を整え、ここに一方の禅林(禅宗の寺院)と称するに至った。さらに嶺堂は九品山大伝寺を再建し、長伝寺の法系とした。

なお、嶺堂の父は左近と称し、徳川家康の子・秀康(越前)に仕え、主君の側女を賜った。同時に、秀康が家康から拝領した短刀も賜った。のち主君に諫(かん)言して遠ざけられたが、この間に生まれたのが嶺堂である。嶺堂は父の意に従い、越州の勝山義宣寺竹峰の門に入り、鶴(かく)峰といった。のち嶺堂と改めた。

昭和38年10月6日、長伝寺は堂々たる庫院に改築され、面目を一新している。

о町指定天然記念物「大シイ」

|