第1章 宗教法人

第3節 寺院

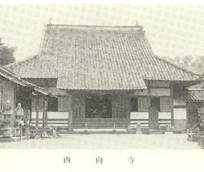

4 瑞(ずい)運山摂取院西向寺

о所在地 東郷町松崎274の1

о宗 旨 浄土宗知恩院派

о本 尊 阿弥陀如来・観音菩薩・勢至菩薩

о住 職 鹿森達雄

15世・習誉のころには、破損が甚だしく、藩の許可を得て再建を企図し、東3郡(今の東伯郡と倉吉市)に浄財を募ったが、習誉は中途で亡くなった。今の本堂は嘉永元年(1848)の建立である。習誉以来の募財を基礎にして、17世立誉が更に努力を重ねて再建にこぎつけたものである。寺記に、「和田侯日々二十人役を賜う」と、和田家の援助を記している。棟梁は中興寺の伊藤治平であった。

また、本堂の天井絵は龍徳寺25世・泰雲(号米山)の筆といわれる。

о寺宝「恵心僧都筆二十五菩薩」

о寺宝「薬師如来木像」

この木像は明治12年松崎の松田春斎(初代東郷町長である昌造の父)が寄進したものである。

長らく松田家に伝えられたものといわれる。

о寺宝「涅槃(ねはん)画像」

元禄2年(1689)に寄進された金箔(ぱく)金泥の極彩色の画像で、狩野派の作と思われる。

о貴法院(天台宗東郷教会)の仏像

かつて松崎五区に貴法院があったが、同院が存続不可能となり、仏像は西向寺に移された。そのうち、次の仏像が町の文化財に指定されている。

「毘沙門天立像」 「不動明王像」 「青面金剛像」 「十一面観音菩薩立像」

о芭蕉(ばしょう)の句碑

西向寺の前庭にある。前項の仏像と同様、元貴法院にあったものである(第2編第3章「近世の文化」の項参照)。

о和田氏の墓

鳥取池田家の家老であった和田氏の墓があり、「和田家先祖代々」と彫られている。もと鳥取市川端2丁目「久松山真教寺」にあった墓を移したものである。

о因藩勤王二十二士の碑

碑を建てる場所として、鳥取・黒坂も候補に挙がったが、松崎の領主・和田邦之助信旦が「因幡二十二士」を陰で援助していたことから、町内別所の浅田愛蔵の努力もあって、和田氏と関係の深い西向寺に決定した。昭和27年に建立され、副碑に「二十二士」の氏名を刻んでいる。

(注) 開山・開基 仏寺を創建した僧をいう。古くは閑静な地を選び、山谷を切り開いて堂宇を創建したので開山と称した。

多くの場合、開山と開基は同義語的に用いられるが、宗派によっては区別することもある(平凡社『大百科事典』)。また、寺を創建した僧が、自分の敬慕する師僧などを開山(初代)としてすえる場合もあったといわれる。したがって、この場合は、開山と開基は別人となる。

|