第四章 近代・現代

第九節 学校教育

一 教育制度の変遷と町内の概観

(四) 昭和前期

国民学校の誕生

昭和十六年三月に国民学校令が公布され、同四月一日から、それまでの尋常小学校が一斉に国民学校と名を変えた。

同令は、その第一条に「国民学校ハ皇国ノ道ニ則リテ初等普通教育ヲ施シ国民ノ基礎的錬成ヲ為スヲ以テ目的トス“と明記している。その主眼は、皇国民として必要基礎的錬成をすることにあった。明治二十三年に公布された小学校令の「道徳教育及国民教育ノ基礎並其生活ニ必須ナル普通ノ知識ヲ授クル」という純粋な人間完成が目標ではなくなり、国家至上主義にかなった国民の養成が目的であった。「花見小沿革史」の昭和十五年度の項に、「本年度限リ、言ヒ馴〈な〉レタ小学校名ハ、新制度ノ国民学校ト改メネバナラヌ事トナル」と記されている。

国民学校の教育課程は、初等科六年、高等科二年とされた。また、教育内容は、国民科(修身・国語・国史・地理)、理数科(算術・理科)、体錬科(体操・武道)、芸能科(音楽・習字・図画・工作・裁縫・家事)、実業科(農業・工業・商業・水産)の五教科に分けられた。このうち、実業科は高等科、芸能科の家事は高等科女子、裁縫は初等・高等科の女子に、それぞれ課せられた。

なお、国民学校令では当初、昭和十九年度から初等・高等科の八年を義務教育期間とする計画であった。しかし、戦時非常措置で実施が延期され、結局実現されなかった。

この国民学校令によって、松崎校にも昭和十六年度に高等科が併設された。翌十七年三月には、初の高等科卒業生一〇人を送り出している。

|

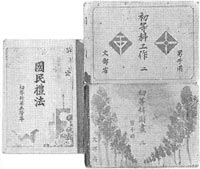

国民学校初等科の教科書 (東郷小学校所蔵) |