第四章 近代・現代

第九節 学校教育

一 教育制度の変遷と町内の概観

(二) 明治時代

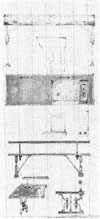

改良机と腰掛け

明治時代の後半から県中部の小学校で広く使われたと思われるのが、舎人村長を務めたことのある山本左太郎(漆原)が改良、考案した二人用の机と腰掛けである。机上の横には、すずりや筆を入れるための箱が設けられ、ふたを取り付けて見台の一部に兼用した。また、見台も開閉ができ、教科書などを中に入れることができた。机の底には、小さな穴が開けられ、ごみを掃き出すようになっていた。腰掛けは、背もたれに丸い棒が一本使われた。

舎人尋常小学校では、新校舎が新築される前の明治三十四年十月に、まず一八組が使用された。同校ではその後、四十三年五月に、すべての机、腰掛けが山本式に改良されている。腰掛けは間もなく姿を消したが、机は、その後部分的に改良され、昭和四十年ごろまで県中部の幾つかの小学校で使用されていたという。

|

|

|

山本式の机と腰掛けの見取図 (「舎人小沿革史」から) |

二人用の机 東郷小学校で使われていた机。 山本式が改良されたものである。 (別所・西田陽二提供) |