第四章 近代・現代

第九節 学校教育

一 教育制度の変遷と町内の概観

(二) 明治時代

開校式の挙行

明治二十三年十月、新たに改正小学校令が公布された。新しい市町村制が実施されたことに伴う改正であった。その要点の一つに、小学校設置の条項がある。すなわち、各市町村は学齢児童を就学させるのに十分な尋常小学校を設置するよう規定されたのである。また、授業料は市町村の収入とすることになった。町域内では、明治二十四年に東郷尋常小学校が新築移転し、松崎尋常小学校が校舎の増築を行っている。

改正小学校令の公布から二年後の明治二十五年、町域内の各校では次のとおり開校式が挙行されている。

六月二十八日 松崎尋常小学校

八月二十日 東郷尋常小学校

九月七日 花見尋常小学校

十一月二十五日 舎人尋常小学校

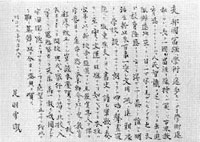

各校沿革史は、改正小学校令による開校式であったと記し、また、松崎校の学務委員の祝辞原稿には「本年勅令ヲ以テ更ニ教育ノ程度改正セラル豈〈あ〉ニ謹奉慶賀セザルベケンヤ故ニ本日ヲ卜〈ぼく〉シテ開校ノ典式ヲ挙行セラル」とある。詳しい事情は不明であるが、前述したように同年五月には学務委員制度が復活したり、また、町内各校の校舎の増改築などが進んだりして、村立尋常小学校としての体制が順次整えられたのであろう。改めて開校という形式がとられたものと思われる。同年十二月には、鳥取尋常師範学校教諭・原慶次郎が、町域内のうち開校したばかりの舎人・松崎両尋常小学校の学事巡察を行っている。学校設備や管理状況などの視察が目的であった(『鳥取県教育史』)。

|

松崎校開校式の「学務委員祝辞原稿」 (松崎・足羽愛輔所蔵) |