第四章 近代・現代

第九節 学校教育

一 教育制度の変遷と町内の概観

(二) 明治時代

行政区画の変更と学校管理者

明治十二年九月の教育令制定で、学区取締制度が廃止され、同時に市町村あるいは町村組合に学校の設立義務が負わされたことは前述した。ここでは、その後の学校管理者と、行政区画の変更に伴う学区の変遷などについて触れておく。

「花見小沿革史」には、明治十二年五月、戸長に任命された音田卯三郎と神波久三郎が、それぞれ長江小学校、長和田小学校の学校管理者となった、と記録されている。教育令制定より四か月も前のことになるが、当時の長江・門田二か村役場(推定)と、長和田ほか五か村役場の戸長が、各地区の小学校の管理に当たったものと考えられる。町内の他地区には、学校管理者の記録はないが、おそらく各役場戸長がその任に当たったことと思われる。ただし、「舎人小沿革史」には、明治十五年十二月十四日、北福ほか六か村戸長に任命された遠藤文平が学務委員の兼務を命じられた、とある。また、同日、松崎宿戸長・伊藤善十郎が第八番学区の学務委員に任命されている(前項「学務委員」の項に写真掲載)。当時の学校管理者(戸長)は、学務委員とともに学校の維持、管理に当たったはずであるが、なかには両方を兼務する場合があったことが知られる。

その後、明治十六年四月、連合戸長役場制度が発足し、舎人地区の七か村は現・泊村の地域とともに河村郡の第三連合、東郷・松崎・花見地区はすべて第四連合の管轄区域とされた(「行政組織」の節を参照)。同月、第四連合役場戸長・尾崎喜惣治(下浅津村)が、長和田小学校の学校管理者となり(「花見小沿革史」)、同時に河村郡第七・八番学区の学務委員に任命されている(『羽合町史後編』)。

さらに翌十七年五月、連合戸長役場の管轄区域が変更され、町域内を東郷川で二分し、その北側が第四連合、その南側が第五連合とされた。同年、高辻・方面村が松崎小学校川上分校の校区に、また、小鹿谷小学校が第八番学区から第九番学区の本校に変更されたのは、この行政区の編成替えに伴ったものと考えられる。その後、前述したように明治十八年には学務委員制度が一時廃止され、しばらく連合戸長役場の戸長が兼掌することになる。

県内での市制・町村制は、明治二十二年十月一日から施行された。区制、大区・小区制、連合戸長役場制度など、幾つかの変遷をたどった行政区画も、これを契機にほぼ安定した。町域内では、舎人村、松崎村、東郷村、花見村が誕生した。後述する明治二十三年の改正小学校令で、それぞれの村長が小学校の管理に当たることになる。

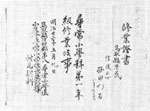

なお、町内の学校のうち、小鹿谷小学校の学区番号が、明治二十年三月に「第五」、同二十三年五月には「第八」と変わっており、改変が著しい(「東郷小沿革史」など)。また、「舎人小沿革史」には、明治二十年の項に、漆原・松崎両尋常小学校を「河村郡第二区」とする記録がある。同時期の花見校は、記録がない。鳥取県刊行『百年の年輪』によると、学区は明治十五年と二十年に改定され、さらに二十三年には、市町村を学区とすることになって、ようやく安定したという。

|

明治23年5月の小鹿谷尋常小学校修業証書 「河村郡第8尋常小学区」とある。 (別所・西田陽二所蔵) |