第四章 近代・現代

第九節 学校教育

一 教育制度の変遷と町内の概観

(二) 明治時代

学務委員

学務委員は、明治十二年の教育令で初めてその設置が明示された。以後、何度か制度の変更をみるが、その任務は同三十三年の小学校令施行規則によると、就学の督促をはじめ、就学義務の免除や猶予、学校の経費予算、授業料、修業年限などの事項について、町村長の諮問に応じて意見を述べたりすることであった。委員には、当該校側から一人(原則として校長)のほか、校区内の公民から選挙された者を加え、任期は四年、などとされた。教育行政に民意を取り入れる制度であった。

町内の学務委員では、長江小学校の前田喜三八、長和田小学校の竹内五平(いずれも任命は明治十三年)、藤津小学校の遠藤清五郎(任命年月不明、退任は明治十四年五月)が最も古い。その後、明治十八年八月の再改正教育令によって学務委員が廃止され、その所管事務はすべて戸長に引き継がれた(『島根県近代教育史』)。その理由は、地方財政の経費節減であったとされる。「東郷小沿革史」には同年九月、「長和田村外十一ヶ村(注・第五連合戸長役場=後述)戸長福井善十郎」が、学務委員の事務を兼掌することになった、とある。学務委員が復活するのは、後述する明治二十三年の改正小学校令による。町内での再設置は舎人村の同二十五年五月が初見である。同年三月には県令「学務委員及び区長事務取扱規則」が出されている。

次に、町域内の各村ごとに学務委員経験者を、明治十八年以前と同二十五年以降に分けて掲げる(ただし、学校側の委員は除く)。この一覧表は、町役場所蔵の各村「職員名簿」を基にして、各校沿革史などで補足した。学務委員制度の最後の委員は、昭和二十二年五月に任命されている。

なお、明治二十二年に組合役場を設立していた東郷・松崎両村の場合、同二十五年以降両村共通の学務委員であった。しかし、同二十九年度から教育に要した経費は組合村費で支弁することをやめ、それぞれの村費で負担することに改められた(「東郷小沿革史」)ので、同時に学務委員も村ごとに置かれている。両校の沿革史によると、以後、再び両村共通となったり、さらに村ごとに任命されるなど数回の変更がみられる。

○学務委員経験者

〔明治十八年以前〕

(舎人村)遠藤清五郎 新谷善四郎 遠藤文平 川本太平 遠藤勇太郎

(松崎村)矢田與一郎 伊藤善十郎

(東郷村)河本善九郎 市橋弥三郎 森田源重郎 更田喜市郎

(花見村)前田喜三八 竹内五平

〔明治二十五年以降〕

(舎人村)川本治三郎 佐々木文平 平岡太平 伊藤増蔵 真木文平 山田覚治 山本左太郎 平岡源六 下山金蔵 福井米治郎 本庄増蔵 川本登美 北村寿博 福井信治 岡本為吉 福井善九郎 奥田勇太郎 真木富三郎 山田久四郎 福原廣蔵 下田平作 伊藤源一 山田信春 中村長蔵

(松崎村)野口重平 足羽常蔵 福羅竹次郎 野口亀蔵 土井伊蔵 野口仙吉 萬竹之助 野口愛蔵 足羽康太郎 立木柳蔵 長尾廉一 福羅義夫 田中清蔵

(東郷村)原田林次郎 中井與喜蔵 森源次郎 市橋亀蔵 森田源重郎 山本清四郎 市橋彦蔵 森田良蔵 伊澤吉蔵 中井哲蔵 益田伝吉 伊藤作造 秋田伊之 森田玄一 坂田近蔵 市橋陽之助 千熊芳蔵 宇佐美亀蔵 山根芳蔵 河田卯市郎 上福幸太郎 秋田泰蔵 有澤唯雄 森田彦次郎 森田幸一

(花見村)神波久三郎 岡本利七 音田岩太郎 神波信蔵 神波為蔵 岡本清太郎 岡本清右衛門 佐々木政蔵 音田慶一 音田寿太 長谷川憲一 岡本直次郎 足立善吉 竹内元蔵 林森衛 山田一夫

|

|

|

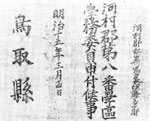

学務委員の辞令書 (鳥取市・伊藤泰雄所蔵) |

明治25年の東郷・松 崎組合村学務委員当選通知書 (松崎・足羽愛輔所蔵) |