第四章 近代・現代

第九節 学校教育

一 教育制度の変遷と町内の概観

(一) 江戸時代

寺子屋

鎌倉〜室町時代から、寺院が庶民の教育に当たる場合が多かった。江戸時代に入って、庶民の教育への要求が高まるのに伴って、教養のある平民・武士・僧・医師・神官などが私設の教育所をもって、近くの庶民の子弟の初等教育に当たった。これらの教育所を慣習によりすべて寺屋あるいは寺子屋と称し、学ぶ子弟を寺子と呼んだ。寺子屋は一八世紀の末から急増し、全国で一万か所を超えたといわれる。

教育方法は手習いを主とし、読み書き、珠算を併せて教えるのが普通で、教科書は(注)往来物が多く用いられた。往来物の内容が多面にわたるのに従って、作文・歴史・地理・商業・道徳などの基本的な実用知識が教えられた(平凡社『国民百科事典』)。

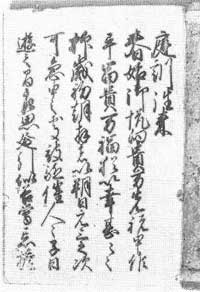

(注) 平安後期から明治初期まで、広く使用された初等教科書の一群を総称していう。往来という言葉は往復書簡を意味した。平安後期に初等教科書として往復書簡の形をとる書簡文例集を作るようになったのに始まり、初等教科書を指すことになった。よく知られているものに『庭訓〈ていきん〉往来』がある。のち、書簡集計式をとらないものでも往来の名を称するものが現れた。『百姓往来』、『商売往来』などがこれである。このように色々な往来物が作られ、刊行されたものは数百種に上るといわれる。

|

庭訓往来 |