第4章 近代・現代

第8節 道路と交通

2 交通機関

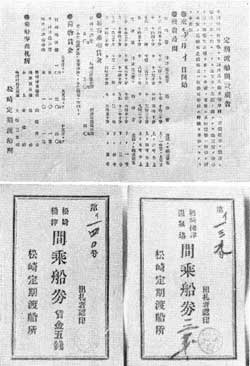

東郷湖の定期船

別掲の「定期渡船開設広告」によると、明治39年3月10日(旧暦)から、東郷湖で定期船が運航を開始していることが知られる。発起人は松崎の宇佐美乙吉・山根房吉・伊藤角平・佐藤乙蔵・足羽常蔵の5人で、橋津警察分署に提出した「渡船業御届」には伊藤角平の名で届け出ている。松崎停車場(駅)の開業に伴って、東郷湖の対岸、浅津温泉に客を送迎するのを主目的にしたものと思われる。定期船は、新町の船戸〈ふなと〉(船着き場)から浅津温泉を経由して橋津に至るコースで、1日に往復4便があった。いずれも、松崎停車場発着の列車に連絡できるようダイヤが組まれている。松崎―浅津温泉間の旅客運賃は30厘(3銭)、所要時間は30分であった。船は小〈こ〉ばや(漁業用の手こぎの小船)を使ったものと思われる。

発動機船に変わったのは昭和初年のころと思われる。自由律の俳人・河本緑石は昭和6年、東郷湖畔で「山の湖の雲かげのポッポ舟が来る」の句を詠んでいる(岸本俊彦「詩のある風景」・県立倉吉東高等学校刊『翔(第七号)』所収)。「ポッポ舟」とはポンポン船(発動機船)のことであろう。新町の定期船発着場は、後に松崎駅前に移された。

なお、明治24年作成の「松崎村絵図」(松崎・野口理所蔵)によって、当時松崎村の湖岸沿いには、舟をつなぐ船戸〈ふなと〉が5カ所あったことが知られる。

松崎駅の列車については、第四節「官公署と医療機関」を参照されたい。

|

明治39年、定期渡船開設広告と乗船券 |