第4章 近代・現代

第8節 道路と交通

1 道路

松崎街道の改修

『鳥取県史近代/第三巻/経済篇/』(以下、本節では『鳥取県史』と略称する)によると、明治14年9月、鳥取県再置の際に着任した県令・山田信道は、道路政策に力点を置き、同16年1月から道路修築4カ年計画に着手した。その重点は、鳥取1戸倉間と鳥取―米子間とし、これに接続する17路線が整備された。道路の拡幅改良、橋の新設などによって、主要道路は車が通行できるよう整備されたため、後述する人力車や自動車など道路交通が一段と飛躍することになる。

明治19年9月付けの「松崎街道改修寄付金感謝状」が町内に数点伝えられることから、松崎街道はこのころ整備されたとみられる。藩政時代の道路と考え合わせて、この時に新設又は拡幅された松崎街道はおおよそ次のように推定される。

1.県道倉吉青谷線の泊村原から松崎一区に至る道路は新設。

2.松崎の街路は従来どおりであるが、松崎橋から東郷橋を経て野花に至る道路はほぼ新設と思われる。

3.野花から通称「八尺」をう回して、長和田に至る道路は新設。

4.長和田の村はずれから鉄道を横切り、字「岡崎」に入り、さらに鉄道をくぐり知坂に至る道路も、拡幅部分があったかもしれないが、ほぼ新設。

前掲『鳥取県史』によると、当時の県土木課長・須永綽は、努めて直線コースを選んで設計したといわれる。これらの道路の中には、ほぼ直線に近いコースが多く見られる。

|

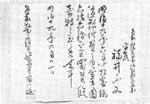

松崎街道改修寄付金に対する県知事の感謝状 (白石・福井克之所蔵) |