第4章 近代・現代

第7節 商工・金融業

1 商工業

酒造業

藩政時代から松崎で酒造業を営んでいた(注1)松本屋、倉吉屋、亀屋、糀屋の四軒(「近世」の章、「雑税と課役」の項を参照)は、いずれも明治初年までには廃業したものとみられる。

明治以降に新たに始められた酒造業では、今日まで続いている松崎の福羅酒造が知られる。創業は明治21、2年のころで、初代・為治郎の代であった。酒造りは為治郎の急死で、1年後に中断する。再開は大正年間であった。その間、為治郎の弟・(注2)竹次郎が仲町(三区の現・伊藤健市宅)で造っていた酒を販売していたという。現在の銘柄「東郷」は再開後に命名されたとみられる。当初の杜氏〈とうじ〉は長和田、三朝などから来る、いわゆる地〈じ〉杜氏であった。戦後の昭和22、3年ごろから、出雲の杜氏に変わった。古くは、北条、羽合方面まで自転車で配達したという。終戦の年前後まで、島根県・安来市の特約店に卸していたこともあった。

福羅家では、このほか和菓子を製造していたが、終戦前後に廃業している。

このほか、長江の音田章家では、18世紀の半ばごろ(推定)に酒造りを創業し、昭和10年ごろまで続いたという。大正・昭和期の銘柄には「御冠山」「鶴の湖〈こ〉」「養老」の3種類があった。杜氏は但馬から来る人が多かったという。花見地区を主体に、現・北条町、羽合町などまで販売していた。また、旭・河本一三の父、房治が松崎四区(旧東郷町役場裏)に酒蔵をもち、酒造業を営んでいたことが知られる。創業は大正年間であったとみられる。銘柄は「峠桜」「嶋桜」の2種類であった。昭和9年に火災に遭って廃業した。

(注1) 小鹿谷・市橋武家の屋号(藩政時代の小鹿谷は松崎の一部とみなされていた)。市橋家は、酒造業で産を成し、県を代表する大地主となった。明治14・44年の直接国税納税額順位では、県内の筆頭に挙がっている(『鳥取県史近代/第三巻/経済篇/』)。

(注2) 前項の商家の広告5を参照。同家の酒造りは、前掲・松崎郵便局の「状況調書」によって明治38年ごろ廃業したとみられる。

|

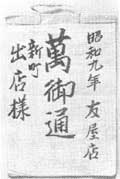

萬御通(掛け売り物品の記録) (松崎・伊藤光浩所蔵) |