第4章 近代・現代

第5節 農林水産業

1 農業

(4) 果樹栽培

東郷園芸組合

昭和8年ごろ(推定)の記録である有限責任東郷園芸信用購買販売組合刊の『沿革概要』(高辻・山本重雄所蔵)によると、明治39年、東郷園芸組合が組織された。病虫害の駆除・肥料の購入あるいは生産物の販売などに共同の体制が必要となったためである。しかし、設立当時の資料は残っていない。「森田ノート」は、その後大正2年2月、同組合の第1回総会が開催されたとする。翌3年5月の「総会決議録」によると、会長に伊藤平蔵、副会長に更田安左衛門のほか9人の委員を選出している。また会員は、松崎村を含めて25人であったことが知られる。

『梨沿革史』に記録された同組合の会則によると、会員が市場に出荷する際には、東伯果樹組合(注)と同組合の商標を並べて貼り付けるよう定められている。会員の生産品に誇りと責任をもたせるためであった。大正3年当時、大阪・神戸・門司など、東伯果樹協会の指定する11の問屋に出荷されたという。また『梨沿革史』は、このころは石油箱に詰め込んで出荷したとする。口絵掲載の写真に見るナシ箱には、アメリカのフィラデルフィアなどの横文字が記されている。石油の輸入に使用された箱を再利用したのである。

なお、東郷園芸組合は大正12年6月、産業組合法によって有限責任東郷園芸信用購買販売組合(昭和8年、有限責任から保証責任と改組)となり、松崎駅前に事務所を新築した(前掲『沿革概要』)。「東郷組合事業報告書」によると、中興寺400番地であった。また、東郷町農業協同組合刊『創立30年のあゆみ』は、花見園芸組合は大正10年、舎人園芸組合は同14年12月に設立されたと記録している。両組合の詳しい沿革は明らかでない。

(注)東伯郡果樹協会は明治39年12月に創立された。大正3年当時、東郷村の更田安左衛門、瀬戸兵蔵、伊藤平蔵が同協会の評議員を務めている(『梨沿革史』)。また、大正初年のものとみられる「東伯果樹協会員名簿」(川上・森田泰蔵所蔵)には、舎人村2人、松崎村1人、東郷村17人、花見村1人の名が見られる。このほか、同4年ごろのものと推定される東郷園芸組合員名簿を資料編116号に収録したので参照されたい。

|

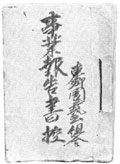

| 「東郷園芸組合事業報告書控」の表紙 |