第4章 近代・現代

第3節 戦争と災害

1 戦争と郷土

明治時代

明治時代には、前述したように日清・日露という大きな戦争があった。「東郷小学校沿革史」(同校所蔵)には、明治33年5月6日、「本郡訓令ニヨリ昔ヲ以テ日清戦勝記念式ヲ開キ以後毎年之ヲ行ハシム」との記録が見える。日清戦争の勝利を祝うものであった。また、「舎人小学校沿革史」(桜小学校所蔵)には、日露戦争が始まった37年4月21日、「征露ノタメ非常招集ニ応ジテ予備役兵出発ニ付キ生徒引率見送リヲナセリ」などと記されている。

さらに、前掲「東郷小学校沿革史」によると、日露戦争終結後の42年から大正元年まで、同校で壮丁教育が行われたことが知られる。これは、奨恵社(前節「貧困者の救済」の項を参照)の事業であった。毎週日曜日、東郷村のほか、松崎・舎人・花見・泊村など近隣の7か村から、その年に入営する予定の壮丁が参加して、数か月間予備教育を受けた。その指導には、小学校長のほか予備役の下士官が当たっていることから、軍事訓練が主であったと思われる。1年目の参加者は23人であった。このほか、同43年11月に、東郷村の在郷軍人会が発足したことも知られる。

なお、前述した奨恵社では、「河村徴兵優待義会」を設け、入営兵へ餞〈せん〉別金、帰郷兵へ慰労金、死傷兵へ弔慰金を支給したほか、入営した兵士の家族の救護などに当たっていた(同社刊『奨恵社五十年史』)。

このほか、明治時代には各小学校に天皇・皇后の御真影や、教育勅語が下付されている。また、前掲「東郷小学校沿革史」などには、皇族崩御に伴う追悼式や、巡幸に際しての送迎などの記録も散見される。これらの行事にみる忠君愛国の思想教育は、太平洋戦争の終結まで続いた。

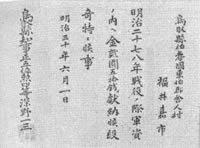

日清戦争の軍資金寄付に対する感謝状

(白石・福井克之所蔵)

| 表43 舎人村の壮丁状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (注)当時は、兵員が過剰気味であったので、 徴兵検査の合格者のうちから、クジで入営者を決めたといわれる。 「舎人村誌巻上」(野方・中村春義所蔵)による。 |