第4章 近代・現代

第2節 財政と村政

2 主要な村政

(1) 衛生

種痘

『鳥取県史近代第四巻社会篇文化篇』(以下『鳥取県史』と略称する)によると、明治10年までの伝染病のうちで最も多かったのが天然痘(疱瘡)であった。特に、同6年から8年にかけて、県下全域に大流行し、第9〜11大区(現在の東伯郡と倉吉市)で、患者295人のうち、死者142人であったという。

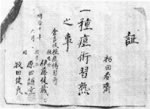

明治9年には、内務省の種痘医規則が出され、種痘医以外の医師も種痘ができるように定められた。町内に残る「種痘術習熟の証」は、松崎の医師・松田春斎が、倉吉仮種痘伝習所で種痘技術を学んだことを示す。

翌10年には、県の種痘条例によって、種痘医への謝金が上等(中ノ上以上)25銭以上、中等(中ノ下以上)10銭以上、下等(下ノ上以下)3銭以上(貧困者は証明によって無料)、手数料が上等3銭、中等2銭、下等1銭とされた。従来の県費負担から、それぞれの貧富に応じて負担することになったのである。当時の県内の小学校授業料(上等6銭、中等4銭、下等2銭、以上月額)と比較して、種痘の謝金が高額であったことがわかる。したがって、種痘を受けることができた人は、そう多くはなかったと思われる。

なお、種痘料は、種痘の強制力が強まるとともに減額され(明治26年度の東郷村・松崎村組合の予算表には、1人平均3銭とある)、のちには村費負担になったと推定される。また、同34年度の「東郷村松崎村組合事務報告書」(資料編115号2)には、「種痘セシ者五十六人 種痘セサル者六十八人」とある。『鳥取県史』によると、天然痘は同30年に大流行したあと、急速に衰えたという。

|

|

|

| 明治10年種痘術習熟の証 (松崎・松田昌二所蔵) |

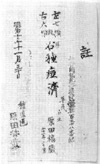

明治10年種痘済の証 |