第4章 近代・現代

第2節 財政と村政

1 旧村時代の税制と財政

東郷村と松崎村の教育費

前述したように、東郷・松崎両尋常小学校費を組合費で計上していた東郷村・松崎村組合では、明治29年度以降、教育費はそれぞれ別個に負担することになった。これは、「東郷小学校沿革史」(同校所蔵)に「二十九年度ヨリ教育ノ負担ヲ松崎村ト分離セシヲ以ッテ…」とあること、及び明治35年度東郷村予算表(予算編4号)で推察し得る。すなわち、同年度の組合予算(予算編3号)と比較すると、組合予算は、役場費や衛生費、(注1)郡費負担金、勧業費((注2)農会補助費)など両村で共有できるものを計上し、両村予算は村立小学校を運営するための教育費が中心であったことが知られる。組合費、両村費の3種類の予算編成は、先に掲げた昭和14年度の「組合費、東郷村費、松崎村費収入支出明細書」でも(注3)確められる。

なお、明治35年度の改正によって、組合予算の村税収入は、同26年度の場合と違って、両村分賦額すなわち組合村税の両村負担金として計上されている(資料編115号1参照)。分担比率は、東郷村88.5パーセント、松崎村11.5パーセントである。両村の村税収入額によったとみられるが、この比率は同36、38年度の組合予算でも同様である。

また、明治30年代の予算書では、東郷村・松崎村組合、舎人村ともに、役場や学校の建物修繕費は見えるものの、道路改良、災害復旧などのいわゆる投資的経費の項目が見当たらない。特別会計などで処理されたと思われる。

(注1)明治29年にできた東伯郡の行政経費負担金

(注2)東郷村松崎村農会に対する補助金(農会のことは、次節「農林水産業」を参照)。

(注3)「立木柳蔵日記」には、昭和17年3月5日、松崎国民学校の高等科併置について、東郷村側が反対し、結局松崎・東郷両校の高等科経費歩合を3分4厘、6分6厘にすることで両村が協定した、とする記述が見える。同月には、東郷松崎組合村・舎人村・花見村などが学校組合を組織して東郷実科専修学校を設立している。これらのことから、東郷・松崎両村ごとに組まれていた教育費は、同17年度のころから組合予算として再び一本化されたものと考えられるが、確証はない(「学校教育」の節を参照)。

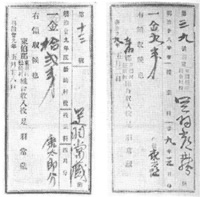

松崎尋常小学校の授業料領収証

明治28年度(右)は東郷松崎組合税、

29年度(左)は松崎村税として納められている。