第2章 中世

第5節 中世の信仰・その他

浪人踊りの起源考

松崎に残る浪人踊りの起源についての文献資料は残っていないが、おそらく次のように推定される。

鎌倉時代に興った新仏教の中に時宗がある。時宗の僧は寺に閉じこもらず、布教のために全国を歩き回ったので遊行〈ゆぎょう〉宗ともいわれ、踊り念仏を盛んに行って死者の霊を鎮めるとともに、娯楽の少ない民衆に踊りを教えた。特に山陰道諸国の守護職を歴任した山名氏は時宗に帰依しており、伯耆でも三明寺(現山名〈やまな〉寺、倉吉市巌城)は時宗の寺であったといわれる。歴代遊行上人が山陰道を遊行しているのは、山名氏が時宗の大後援者であったためであろう。

時宗信者の法名は、「○阿弥陀仏」と記すが、南条氏の重臣の中にもこの法名が見える(「南条民語集」)。おそらく東郷の地にも時宗の信者が多くあり、踊り念仏が盛んに行われたのであろう。この踊り念仏が、天正年間の戦乱で死没した人々を供養する盆踊りと結び付いて、現在の浪人踊りとして受け継がれてきたものと思われる。浪人踊りについては次編「指定文化財」の章で述べられる。

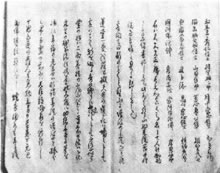

「南条民語集」の一部

国阿弥陀仏、常阿弥陀仏といった法名がみえる。

(北福・平尾敏昭所蔵)