第2章 中世

第2節 鎌倉・南北朝時代

4 南条氏と羽衣石城

天台宗十万寺

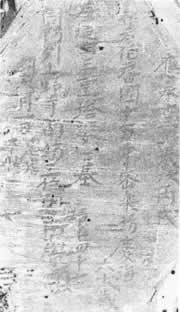

羽衣石築城の貞治5年から40年後の十万寺に関する史料として、山口市・弘津典正所蔵で、国の重要美術品の指定を受けている「木造三重小塔」がある。その基壇の裏には、次のように書かれている。

応永十三歳〈(一四〇六)〉次丙戌〈ひのえいぬ〉

作者伯耆国十万寺密乗坊慶生年六十八歳

奉造立三重塔婆一基

積年四十七

周防州上野寺南坊三位阿闍梨覚閏

閏六月一日鬼寂木曜

「伯耆国十万寺」は羽衣石の十万寺と解される。「鬼寂」は「帰寂」で、僧侶の死去することをいう。おそらく、その年の閏〈うるう〉6月1日に47歳で死去した周防(山口県)上野寺南坊の阿闍梨〈あじゃり〉(天台・真言宗の僧位)覚閏の菩提〈ぼだい〉を弔うために、十万寺の僧密乗坊慶海が三重の塔1基を造って奉納したという意味であろう。上野寺は山口県玖珂郡余田村(現・柳井市)にあったといわれる。

小塔は総高44.5㌢㍍、九輪の高さ15㌢㍍、台高5㌢㍍、台底14㌢㍍四方の置物で、もとは相輪の頂上から四条の鎖を屋蓋〈おくがい〉の四隅に張り渡してあったものであるが、今は失われて無い。柱には朱を塗り、壁面の部分には白色の土が塗ってあったのが認められる(山口市教育委員会の提供資料による)。

この資料で、当時十万寺と称する寺が存在していたことが証明される。貞治五年の羽衣石築城を直接裏付ける史料はないが、最初の築城予定地に寺を建立したとする『伯耆民談記』の記述に従えば、羽衣石城は既に築かれていたとみられる。

|

|

|

木造三重小塔 山口市 弘津典正所蔵 (写真提供 山口市教育委員会) |

木造三重小塔の基壇裏書 |