第1章 原始・古代

第5節 奈良・平安時代

3 仏教文化の開花

瓦の考察

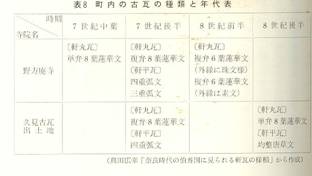

町内の古廃寺の瓦について触れておきたい。互は、その文様、製法などによって、寺の創建年代を推定したりする重要な資料となる。以下の項では、真田広幸の「奈良時代の伯耆国に見られる軒瓦の様相」(『考古学雑誌66―2』所収)を参考にした。また、野方・弥陀ヶ平廃寺は同一寺院とみて、野方廃寺として一括する。なお、「軒瓦」は、軒先に葺く瓦のことで、丸瓦と平瓦の2種類がある。

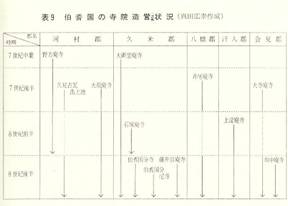

野方廃寺の瓦は、軒丸瓦4種類と軒平瓦2種類である。このうち、単弁8葉蓮華文の軒丸瓦は7世紀の中葉、白鳳時代前期のもので、野方廃寺と大御堂廃寺にしか見られない伯耆国最古のものである。隣接する因幡・出雲国でも見られない早期の瓦であることから、両寺は山陰3国のなかでも、いち早く7世紀の中ごろに建てられたものと推定される。野方廃寺跡では、このほかに8世紀前半までと思われる瓦が出土している。何度か瓦の葺き替えを行いながら、遅くとも8世紀の中ごろまで存続していたと考えられる。

久見から出土した瓦は、軒丸瓦・軒平瓦各々2種である。最古のものは7世紀後半、その他は8世紀後半のものとみられる。8世紀前半のものは出土していない。久見の8世紀後半の瓦には、同時代の創建とされる伯耆国分寺の瓦と同系統のものがある。また、7世紀に建てられていながら、8世紀前半の瓦が出土していない斉尾廃寺・大寺廃寺にも国分寺と同系統の瓦が見られる。

このことから、伯耆国分寺の造営に際して、諸豪族が協力した見返りとして、国分寺に用いた瓦と同じものが支給されたのではないかとみる説がある(真田広幸・前掲論考)。全国的な傾向として、7世紀中葉に始まった寺院造営は、7世紀後半に活発となり、8世紀前半の下火な時期を経て、8世紀後半に再び活発化したといわれる。

|

|

|

|