第1章 原始・古代

第5節 奈良・平安時代

3 仏教文化の開花

弥陀ヶ平廃寺

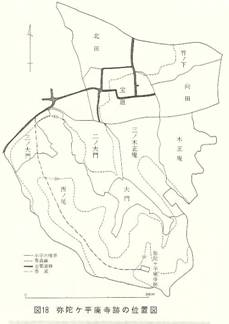

野方廃寺の南方、直線距離で約450メートル離れた丘陵地(標高約50メートル、本庄重徳所有の果樹園内)に、寺院跡とみられる礎石群が残存している。一帯は通称「弥陀ヶ平(みだがなる)」と呼ばれ、字「西ノ尾」地内である。

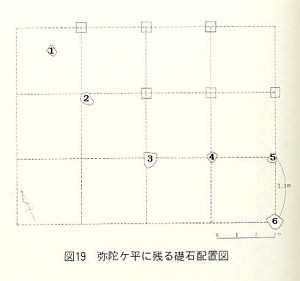

礎石は、以前から、図19の1〜6の6個が確認されていたが、最近の調査で更に地中に6個(図の□印)あることが分かった。礎石の間隔は、3.3メートル前後である。西北隅の1の礎石がわずかに外れているのは、後世に移動したものであろう。こう考えると、現在残る礎石の配置は3間×4間の建物となる(2個の礎石の間を1間とする)。一般的に、3間×5間が堂の規模とされるが、弥陀ヶ平の場合、5間となるための礎石は、どの方向にも確認されない。

『ふるさと東郷』は、この礎石を金堂跡と推定している。前述したように、野方と弥陀ヶ平両廃寺は、出土した瓦などから1つの寺院とみられているが、本尊を安置する金堂が400メートル以上も離れた高台にあったとするには、多少の疑問が残る。なお、倉吉博物館の真田広幸の調査によると、礎石群が残る一帯は、東西37メートル、南北48メートルほどの狭い台地上にあり、礎石群はそのほぼ中央に位置していることから、七堂伽藍を建てるゆとりはないという。弥陀ヶ平の礎石群については、今後の研究を期待したい。

弥陀ヶ平を含む字「西ノ尾」と、前述した野方廃寺のあった字「宝垣」との間には、字「大門」、「二ノ大門」が挟まれている。しかし、門の遺構と推察できるような場所は発見されていない。また、弥陀ヶ平周辺には「参道」と呼ばれる山道もある。いずれも両廃寺に関連する呼び名と思われる。

|

|

|

|