第1章 原始・古代

第5節 奈良・平安時代

3 仏教文化の開花

野方廃寺

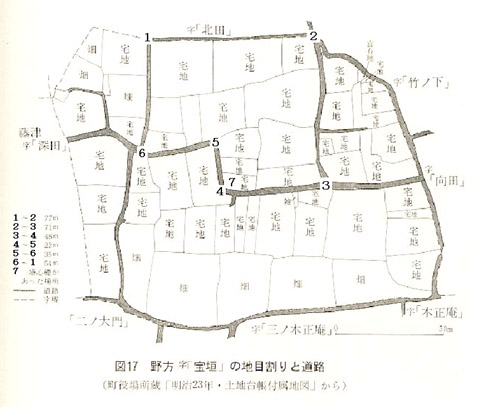

野方廃寺は、野方の集落内の小高い丘の上(標高8〜10メートル)に位置していたものと思われる。その中心である字「宝垣」の地目割りと道路を図17に示した。これによると、北隣の字「北田」と接する東西線の一部を1辺とする、ほぼ正方形に近い道路の区画が想定できる。字「宝垣」の中央、北側約半分の区域である。

また、図17の7の辺り、現・佐々木昌弘宅庭園内に、昭和の初めごろまで塔心礎(塔の中心柱を受ける礎石)と、4個の礎石が残されていたという。地元の伝承によると、塔心礎は直径2.3メートルで、上面の中央に直径約50センチメートルの穴がうがってあったといわれる。後述する弥陀ヶ平にあったものを、「弁慶がかついで持って下りた」とも伝承されている。塔心礎は、道路拡張の工事の際、4個の礎石とともに道路敷に埋められたといわれ、元の状況は不明である。このほかの礎石は、野方の本庄重徳の屋敷下道路の石垣に、中村寛正の庭園に、及び部落の地蔵尊の座石にそれぞれ1個ずつ使われている。また、方地の覚善寺にある4個の礎石も野方廃寺のものと伝えられる。このうちの1個は、柱を受ける直径約45センチメートルの丸い面がわずかに凸状を呈しているのが分かる。

野方廃寺の寺域と思われる一帯は、現在ほとんど宅地になっている。穴をうがった塔心礎があったという伝承から、塔のあったことは確実である。しかし、その規模あるいは金堂・講堂などの伽藍(がらん)配置は全く不明である。仮に塔心礎の位置(佐々木昌弘宅)が創建当時のままであったとすると、道路(図画3〜4)に近過ぎるきらいはあるものの、飛鳥寺あるいは四天王寺式の伽藍配置が想定できよう。図面上4〜5〜6の道路は、寺域内の建物を巡る通路が、のちに道路となったものであろう。『ふるさと東郷』は、「奈良の法隆寺をまねて建立したもので、塔は三重と推定される」としている。字「宝垣」の一帯からは、瓦や鴟尾(しび)(屋根の大棟の両端を飾る瓦)の破片も採集されている(次編「指定文化財」の章を参照)。

なお、野方・弥陀ヶ平両廃寺とともに、伯耆国で最も早く建てられたといわれる倉吉市駄経寺の大御堂廃寺は、寺域が1町(約110メートル)四方、法起寺式の伽藍配置であったと推定されている(『倉吉市誌』)。

|

|