第1章 自然と環境

第4節 東郷湖

2 水質とプランクトン

プランクトン

プランクトンが多くなるのは、湖水の富栄養化が進んでいる現れである。富栄養化とは、水に含まれる栄養塩類(窒素・リン・カリウムなど)が増加することをいう。生活排水や農薬の流入によって、急激に進行する。昭和42年には、ミドリムシの一種が大発生し、湖面を赤く変色させたことがある。

北溟中学校科学部では、昭和52年から4年間で、110余種のプランクトンを確認している。なかには大変奇怪で美しい海産プランクトンも含まれている。主な種類では、ハネケイソウ・ミカヅキモ・ユレモ(以上植物性プランクトン)、カメノコウワムシ・ツポワムシ・ネズミワムシ(以上動物性プランクトン)などがある。

|

|

|

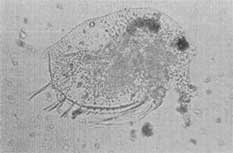

| ゾウミジンコモドキ |

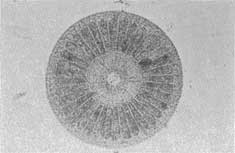

ケイソウ |

|

|

|

|

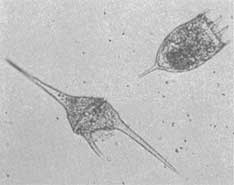

| 左:イケツノオビムシ 右:カメノコウワムシ |

渦鞭毛藻類 |