第四章 近代・現代

第四節 官公署と医療機関

二 医療機関

(一) 医療活動

開業医

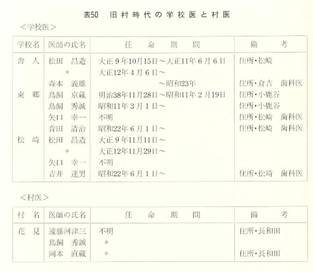

町役場所蔵の各村「職員名簿」には、表50のように学校医あるいは村医の記録がある。ほとんど町域内に住所を持つ開業医に委嘱されている。『鳥取県史』は、明治28年に市町村医設置標準が作られ、同31年には勅令によって学校医の設置が定められたとする。当時、学校医が各小学校を会場に、児童のほか一般村民の健康診断や予防注射にも当たっていたといい、学校医・村医の両者の任務には、大きな違いはなかったとみられる。各村役場から報酬を得て、児童や村民の健康管理に当たっていたと考えられる。なお、学校歯科医の設置は、昭和2年の県の訓令によるものである(「学校教育」の節を参照)。

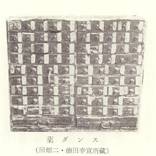

このほか、旧村時代の開業医に、藩政時代から明治中期にかけて野花の馬渕家、明治10年代に松崎宿の岸本静寿、明治・大正・昭和初期に田畑二の徳田幸十郎、戦後に松崎一区の松田盛像(眼科)、同三区の湯浅義雄などがある。なお徳田家には、大正6年の火災で焼失を免れた2個の薬ダンスがある。うち、1個には元文2年(1737)の年紀が見える。

|

|

|

|