第2編 歴史

第3章 近世

第6節 近世の文化

1 埋蔵文化財

経塚

経塚とは、書写した経典を主体として地中に埋納した場所をいう。その造営は平安時代から江戸時代を通じて行われ、現在でも一部で営まれている。「伯耆一ノ宮経塚」は、国の史跡に指定されており有名である。

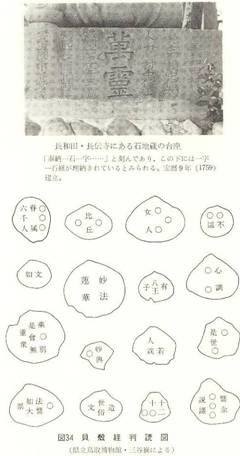

埋納の目的は、釈尊入滅から56億7千万年の後、弥勒菩薩(みろくぼさつ)がこの世に現れるという教えにより、その時まで経典を伝えることを念じたものである。埋納された経典は、法華経が圧倒的に多く、無量寿経・阿弥陀経・般若心経などがこれに次ぐ。経典の材質は紙本経が一般的であるが、埋めるという経塚の特色に即して、瓦(かわら)経(粘土板に錐(きり)などで書いて焼いたもの)、銅板経(銅板に刻したもの)、貝殻経、1字1石経(礫(れき)石経ともいう)などがある。

特に、1字1石経を埋納した経塚は、17世紀以降、江戸時代を通じて盛んに行われている。1字1石経は、石ころに1字ずつ経典の文字を書写したものである。石の大きさなどによって必ずしも1字に限らず、2字以上書いた場合もある。

町内では、長和田・長伝寺、門田・眺江庵の境内などに経塚がある。また、漆原の地蔵石仏はもと万福寺の境内にあったが、移転の際、多量の1字1石経が出土したといわれる。

|