第2編 歴史

第3章 近世

第5節 明治維新の変革

明治初年の改名

明治3年9月、平民に名字を許されたが、それと前後して一部の名前が禁止されたことはあまり知られていない。明治2年からの太政官指令、あるいは布告は、しばしば名に国名や昔の官名を付けることを禁止した。その代表的なものは、明治3年11月19日の太政官布告第845で、「国名並びに旧官名をもって通称にあい用い候儀停(とど)められ候こと」となっている(高梨公之『名前のはなし』)。

国名とは武蔵(むさし)・越前・但馬(たじま)など、旧官名とは外記(げき)・左京・主税(ちから)などで、これらは武士階級の名前であるが、このほか、何兵衛・何衛門・何助の名も旧官名に入るのである。律令官制では、「左・右兵衛府」「左・右衛門府」は宮中などの警備をつかさどる役所の名称であり、「助」

は各省の次官の官名であった。しかし、前記の布告はあいまいで、府県によって解釈が違い、全国的に統一されていなかったようである。

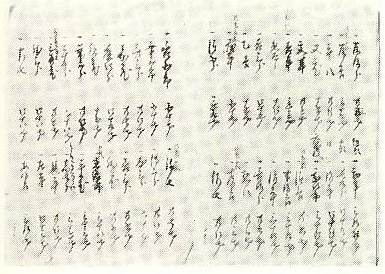

鳥取県においては、これが厳格に守られたとみられる。藩政時代、松崎町の成年男子のほぼ半数は何兵衛・何衛門・何助であった。しかし、同4年3月、町庄屋が大庄屋に報告した「十四六十書上帳」(14歳から60歳までの男の名前・年齢などを書き出したもの)には、右の名前の者は1名もいない。明らかに改名を指示されたものである。

参考までに、同帳に載っている252名の名前の内訳は次のとおりである。

「○○郎」 106名 42パーセント

「○蔵」 49名 19パーセント

「○六」「○七」「○八」 40名 16パーセント

「○平」 34名 13パーセント

「○吉」「○市」など 23名 9パーセント

「○○郎」が圧倒的に多いが、その中でも「○三郎」が50名あり、半数に近い。「○三郎」は幕末ごろから増加の傾向がみえるから、一種の流行であったと思われる。

明治3年3月改めの「河村郡白石村戸籍」(白石区有文書)によっても、「○助」などの名前の者は1名もなく、「○○郎」が43パーセントを占めるなど、松崎町の場合と全く同様である。

明治4年ごろの県内の大庄屋の名前にも同様なことが言い得る(『荻原直正先生遺稿集』)ので、この改名は県内一円で行われたと考えられる。

「十四・六十書上帳」の一部 |