第2編 歴史

第3章 近世

第5節 明治維新の変革

無檀・無住寺院の廃止令

明治政府は廃藩置県のあと、明治5年3月教務省を設置し、神道・仏教を総動員して天皇親政の理念を宣伝することになった。そのために各県に教導職を置き、神官・僧侶はもとより区戸長などに至るまで動員して国民教化に乗り出した(『鳥取県史近代4巻』)。その主なねらいの1つに無壇(だん)(檀家のない)・無住(住職のいない)寺院の廃止があった。町内の寺院で、この廃止指令を受けたことが判明しているのは、引地の大伝寺・松崎の貴法院及び佐美の薬師庵である。ここでは大伝寺について述べる。

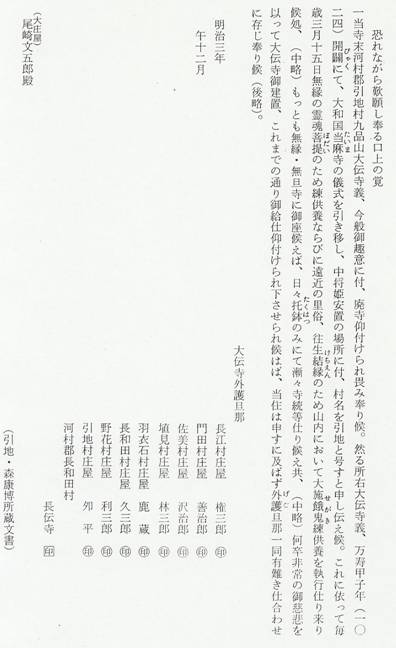

大伝寺に廃止指令が出たことは、本寺である長伝寺から提出されている次の嘆願書によって明らかである。

|

町内随一の古刹(さつ)である大伝寺に廃止令が出たのは、「無縁・無旦(壇)」の寺であったためである。本寺である長和田・長伝寺に伝来する明治5年の「常什物控簿」に、「一、阿弥陀如来尊像、但シ大伝寺廃寺二付、当寺ニ移ル」とあるから、前記の嘆願にかかわらず、大伝寺はいったん廃寺になったことが分かる。

現在の大伝寺の本堂は明治10年の建築である。信者たちの要望により再建が許可されたのであろう。これにしたがって如来像は大伝寺に返還されている。

なお、佐美の薬師庵も廃止指令を受けていたが、処分が遷延しそのままになっていた。明治10年、佐美村が提出した庵室存置願により存続が認められ、現在に至っている例もある(資料編127号)。