第2編 歴史

第3章 近世

第4節 庶民の生活

5 火事と病気

長江の疱瘡

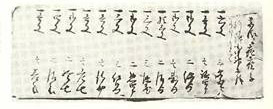

前掲「音田家覚書」は、「寛保3年(1743)4月2日、長江村中疱瘡子72人有」ったと記録している。同書の付属文書「一宮様にて疱瘡御祈禱(とう)御神楽銭」によって、

疱瘡の子1人の家 13軒 13人

〃 2人の家 16軒 32人

〃 3人の家 9軒 27人

(計 38軒 72人)

であったと判断される。このころの長江村の戸数は60軒前後とみられ、6割以上の家に疱瘡患者が出たことになる。

これらの子供に親兄弟が加わり、さらに門田の疱瘡の子13名を仲間に入れ、総人数156人が船で一ノ宮に参詣し、御祈禱を受けた。「無類の晴天、暖かにて、あっぱれよろしき慰めと人々ののしり(さわぐこと)大喜びいたす」と同書は述べている。

長江村民の檀那(だんな)寺である永福寺の過去帳によれば、この年には幼児の死亡は皆無であり、したがって、疱瘡による死亡者はないことになる。

ところが翌4年、正月4名・2月5名と2か月間幼児死亡が異常に多い。病名は不明であるが、疱瘡のためかと思われる。この年、音田家でも、こぎん・市之丞の2児が発病している。正月2日に発病したこぎんの発疹は「村内不双の赤キ疱瘡なり」と述べている。

さらに、その平癒(へいゆ)祈願に、「多賀大明神(滋賀県)・伊勢朝熊岳(あさまだけ)(三重県)・讃州金毘羅(こんぴら)(香川県)右三所ハ代参、一の宮へ我等三拾三日日参、尤藤津兵庫ニて毎日御神楽、女共よりハ毎月九日代参、高平(ママ)御楽師夫婦百日日参致ス、大山ニテ両度御祈禱、内一度ハ半護摩(ごま)、尤六村六社ニ湯立(みそぎの一種)、此外所々ニテ御祈禱致ス」と、方々の神仏に願を掛けて病気平癒を祈願している。これだけの御祈禱は、一般庶民には到底望み得なかったことであろう。

「一宮様にて疱瘡子御祈祷御新楽銭」の一部 名前の上の数字はその家の疱瘡の子の数を表す。 「音田家覚書」(長江・永福寺所蔵)から。 |