第2編 歴史

第3章 近世

第4節 庶民の生活

3 庶民生活に直結した通貨制度と米価

切手米

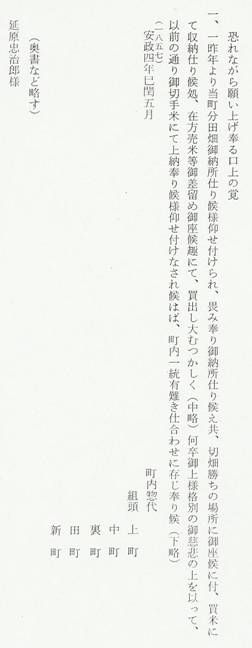

米に代わるものに切手がある。「米切手」とも、単に「切手」とも呼ばれる。前掲「御用日記」に次の記事がある。

|

松崎町内から町奉行にあてた願書である。現米の入手が難しいから、以前のとおり、切手米で納付することを許してほしいとの内容である。「一昨年より……」とあるから、安政元年(1854)までは切手米で納付していたことが分かる。この米は、藩倉に納める年貢米か、和田氏に納める知行米か明確でないが、いずれにしても松崎町民の負担であることには違いはない。

切手米にも数種があった。給所を持たない下級藩士にはお蔵米が支給されたが、その方法の一つに切手による支給があった。切手を交付された藩士は、自家の食糧米のみ切手と引き換えに現米を受け取り、残りは切手のまま売却し生活費に充てた。これは御支配切手といわれる。

また、給人が自分の所得となる知行米をその村の年貢と一緒に藩倉に納めさせることもあった。その時は代わりに切手の交付を受け、これも一部又は全部を切手のまま売却した。これは御蔵預り切手と呼ばれる。そのほかに「地切手」と称し民間に流通する切手もあった。その性質は不詳とされている。松崎町で納付していた切手がどれであったかは不明である。

これらの切手が市中に出回って、現米とは別個の相場を形成した。これを御切手値段と呼んだ。利にさとい商人は、御切手値段と現米値段との差に目をつけて利得を図ったといわれる(『鳥取藩史民政志』)。