第2編 歴史

第3章 近世

第4節 庶民の生活

3 庶民生活に直結した通貨制度と米価

銀札

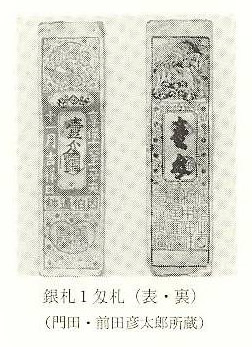

幕府の制定した金・銀・銭貨が通用するほか、藩札(金札・銀札・銭札など)を発行した藩があった。鳥取藩では銀貨に代わるものとして銀札を発行した。銀札は、請求があれば正銀との引き換えに応じるべき性質のものである。引き換えが順調に行われている間は、銀札に対する信用は厚く、伊勢参宮・金毘羅参りにも鳥取藩の銀札で、差し支えなく旅ができたといわれる(『鳥取藩史財政志』)。

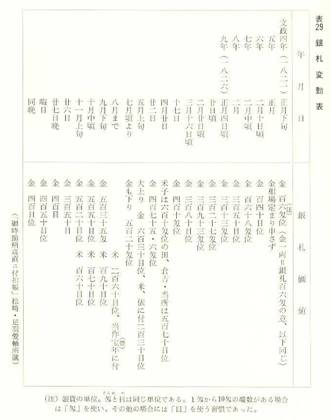

しかし、藩の財政が窮迫すると、藩は正銀の準備のないまま銀札を増発したから、正銀との引き換えが不能になる。したがって銀札に対する信用が低下し、その価値が下落する結果を招く。短い期間であるが、松崎の町人が銀札価値の激しい変動を記録しているので、その一部を表29に示した。松崎あるいは倉吉を中心とした地域の相場を示すものと思われる。

金貨を基準としているので、「上り」とあるのは、銀札価値の下落を示している。「米子は610匁位の由、倉吉・当所は570目位」と、藩内でも地域により差異があったことが分かる。

金1両が正銀60目前後とする相場に比べて、銀札の価値はこのように下落し、文政9年5月上旬には10分の1以下の630目まで落ち込んでいる。このような状態で、庶民は10数年苦しんだという。

この事態を文政天保年間の銀札異乱と呼ぶ(『鳥取藩史財政志』)。

|

|