第2編 歴史

第3章 近世

第4節 庶民の生活

3 庶民生活に直結した通貨制度と米価

幕府の通貨制度

幕府の制定した通貨は、金貨・銀貨・銭貨の3種であった。この3種の通貨の交換比率は一定していない。慶長14年(1609)に幕府が公定した時は、金1両(小判)(注1)・銀50匁・銭4貫文を等価としたが、その後変動があり、金貨1両は銀貨60匁前後が普通であった。しかし元禄以後、貨幣の改鋳がしばしば行われ、その品質の変動が著しくなるにつれて、金貨1両は大体銀貨50匁〜80匁の間、銭貨4貫〜7貫の間を上下していた。同じ金貨でも、その品位(金の含有量)によって非常に差異があった(注1参照)ので、使用者としては鋭敏な注意を必要としたといわれる(地方史研究協議会編『地方史研究必携』)。

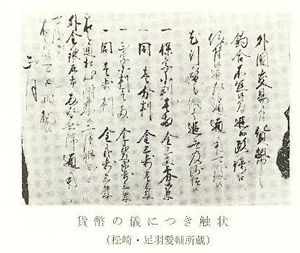

次の触れ状は、安政7年(1860)正月、幕府が発したもの(「諸事控」安政7年2月3日の記事、『鳥取県史12近世資料』所収)に基づき、松崎町で酉(とり)(翌文久元年)3月に触れ出したものである。

(端裏書) 酉三月九日御触出し

外国交易(注2)につき、貨幣の釣合い宜しからず候間、追って改鋳仰せ付けられ候まで、左の通り通用致すべく候。もっとも引替えの儀は追って沙汰に及ぶべく候。

(天保小判)

一保字小判壱両 金三両壱分弐朱

同壱分判 金三分壱朱

(安政小判)

一正字小判壱両 金弐両弐分三朱

同壱分判 金弐歩三朱

右の通り相心得え、来る二月朔日(ついたち)より外金銀取交(とりまぜ)両替滞りなく通用致すべく候。右の趣相触れらるべく候。

|

前記「諸事控」は、この触れ状について、いずれ引き換えに関する幕府の通達があれば、右の割合でお買い上げになるから、それまでは中買いの者などと個人間で勝手に金貨の売買をしてはならない旨、藩内に周知したことを記している。

とにかく、相次ぐ改鋳により、金貨の品位が次第に低下していたから、古い金貨は2倍・3倍以上の価値があったのである。したがって、銀貨・銭貨との交換比率も複雑であったと推定される。

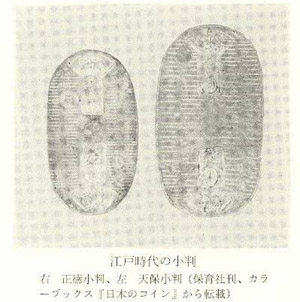

(注1) 江戸時代における金貨の一種。慶長6年(1601)徳川家康は慶長小判(1両)を鋳造し、それ以後小判は幕府貨幣のなかでも標準貨幣となった。慶長小判に次いで、

元禄8年(1695)に元禄小判

宝永7年(1710)に宝永小判

正徳4年(1714)に正徳小判

元文元年(1736)に元文小判

文政2年(1819)に文政小判

天保8年(1837)に天保小判

安政6年(1859)に安政小判

万延元年(1860)に万延小判

が鋳造された。

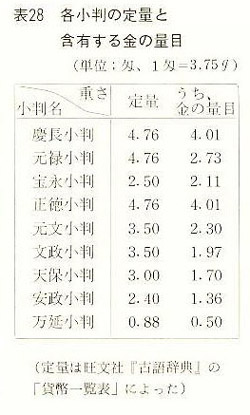

各小判の定量と含有する金の量目は、表28のとおりである。

|

|

(注2) 安政6年(1859)の開国以来、外国との金銀比価の違いから、外国の商人たちは洋銀(欧米の銀貨)を日本に持ち込み、日本の金貨に換えて海外に持ち出す傾向が強くなった。江戸幕府はこれに対処するために万延の改鋳を行い、金銀比価を改定し、金貨の海外流出を阻止したといわれる。