第2編 歴史

第3章 近世

第4節 庶民の生活

2 庶民生活の諸相

松崎の馬市

現在も続いている松崎の三八市は、相当以前からあったものであろうが、藩政時代の状況は不明である。記録によれば、松崎に馬市(あるいは牛馬市)があったことが知られる。「松田休意日記(注)」の天明5年(1785)の記事に、

一、四月廿日より廿二日まで、例年通り午(うま)市興行致す

と記している。下って、前掲「御用日記」の安政4年(1857)2月の項に次の記録がある。

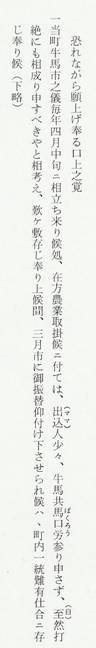

|

例年4月であった午馬市を3月に繰り上げたい旨、組頭と推定される18名連名で町奉行延原忠治郎に願い出た。

この願いは聞き届けられた。よって町役人評議の上「近年四月市立宜しからずに付、此度思立ち由良丈左衛門と申す者、近国は申すに及ばず、出雲・備前・備中・津山御城下・三但州(但馬・但後・但波)・播州まで」松崎町の者を添えて、午馬市の宣伝に回らせた。2月14日ごろ出発し、同22日に帰着している。

この年、3月20日から馬市が開かれたが、あいにく雨天であったので、「馬拾弐疋、御侍(さむらい)方七、八人、馬口労(ばくろう)拾人ばかり参」ったとある。

(注) 松崎の松田昌二家6代休意の日記である。松田家は代々医を業とした。同家の「由緒伝聞録」によれば、4代大覚昌見の時、和田公に召し出され、5人扶持と銀12枚を仰せ付けられたとある。5代象也昌見が若くして没し、医者の後継者がなかったため、3代柳陰昌見の外孫滝川一仍(じょう)(羽合町橋津)を迎えて6代とし、休意と名乗らせた。この休意が天明4年(1784)から10数年間筆録した日記である。その一部を資料編に採録した(資料編80号)。