第2編 歴史

第3章 近世

第4節 庶民の生活

2 庶民生活の諸相

在中余業の制限

農民にとっては農耕が本務であった。それ以外に物を売ったりするような仕事は余業といった。藩は、農民が余業につくことを厳しく取り締まった。余業に熱心なあまり、大切な農業を怠り、年貢を納められない者ができるのを恐れたのである。

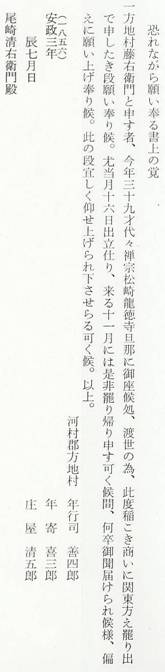

方地区有書類の中に次の文書がある。

|

「稲こき」とは、倉吉の稲扱(こき)千刄のことである。倉吉千刄の声価は全国的に広まり、幕末には関東地方にまで販路が伸びていたといわれる。稲こき千刄の行商に出たい旨、宗旨庄屋尾崎清右衛門に願書を提出したが、聞き届けられなかった。願書は、次の付箋をつけて返された。

商い旅出は御聞届け相成らず候間、左様相心得下さるべく候。

特に文化・文政期(1804〜29)からの農民商品経済の発展に伴い、農民の離村傾向が進んでいた。続いて起こった天保の飢饉(ききん)による人口の減少があり、農村人口の減少防止が重大な問題になっていた時代であった。したがって、このような余業に就くことは容易に認められなかったのであろう。

また、後述の「別所の火事」の項に挙げた藩の表彰状に、「一統(一同)心得方宜しく余業に携わらず格別農業精出し」とある。余業に就かず、農業に励んだことが表彰理由になっていることからも、藩の意図がうかがわれる。

なお、慶応2年(1866)5月の「別所村余業人取調帳」(別所・西田陽二所蔵)は、この年の別所村余業人の数を、木挽(こびき)1人、紺屋1人、博労(ばくろう)2人、出奉公人1人と記録している。藩は在中からこのような報告書を提出させ、農民が余業に就くのを取り締まったのであろう。