第2編 歴史

第3章 近世

第4節 庶民の生活

2 庶民生活の諸相

別所村の締合儀定

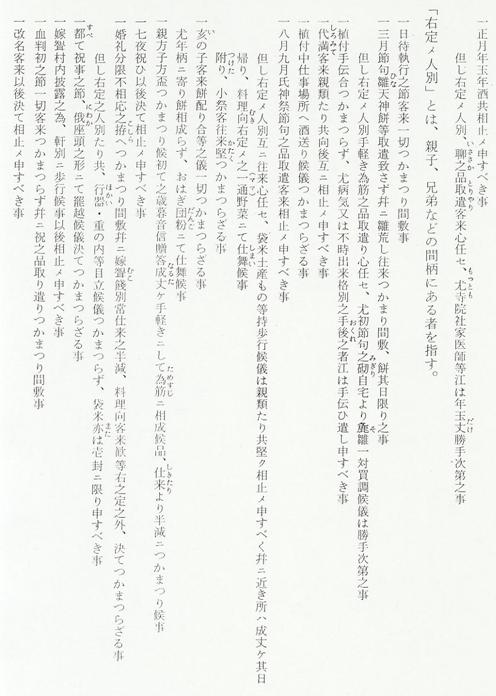

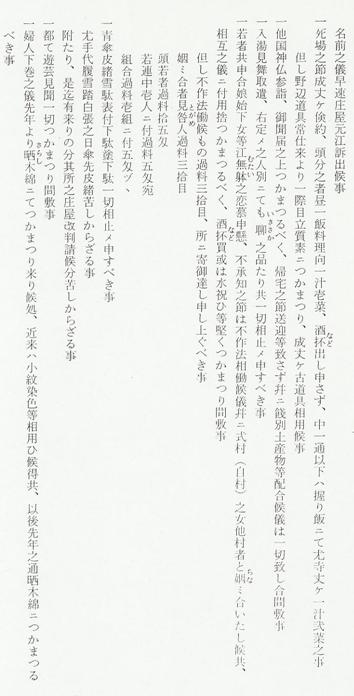

別所の西田陽二家に伝わる文書に、安政2年(1855)9月の「別所村締合儀定書上帳」がある。現代の生活合理化運動に類するものであろう。「諸事控」(『鳥取県史13』所収)によれば、安政4年(1857)藩は村々に締合儀定書の提出を指示したことが知られる。別所村のものは、これより2年早く作成されており、村独自の意思によったものと思われる。内容は藩の「在方御法度」などを参考にしたと思われるが、82か条にわたり、詳細に村民の生活を規制しているので、その一部を紹介する。

|

|

冒頭のこの2か条は、総括的な心得などを述べたものである。

|

親子、兄弟などの間柄にある者相互間については、規制を緩めることをうたっている。このことは以下の条項に度々適用される。

|

|

右に抄出した条文は全文の約3割にすぎない。このほか結納・病気見舞・香典・忌中見舞・普請・屋根替えなどについても細かく規制している。藩政時代は、品物こそ質素であるが、何かにつけて律義に贈答を行う習慣があったことは、当時の記録に見ることができる。これらの禁止事項は、逆にみると、日常普通に行われていたことを表すものといえよう。

|