第2編 歴史

第3章 近世

第4節 庶民の生活

1 新田畑の開墾と草山争論

方地と白石の争論

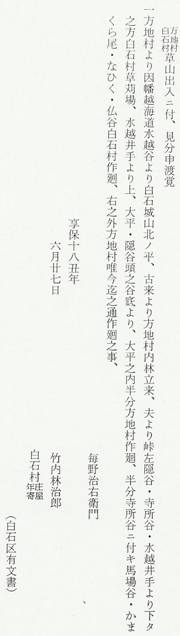

方地と白石との草山争論については、享保18年(1733)に藩の裁定が行われている。

|

|

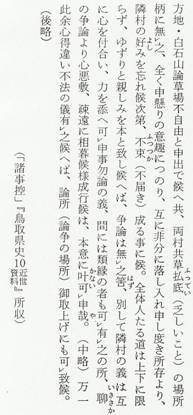

この裁定で約80年間は大きな争いもなく推移したようであるが、文化10年(1813)ごろから再び争論が始まった。藩は同12年(1815)9月、両村に対し次のとおり諭している。

|

両村とも柴草が不足する村ではないのに、互いに相手を悪く言い合うのは不届きである。隣村同士であるから、互譲と親愛の精神で協調しなければならない。万一、心得違いがあれば、論所を取り上げることもあり得ると、藩は威嚇している。しかし、それでも両村の争いは解決しなかったものか、翌13年7月29日、馬場か谷頭の草刈り場で、白石・方地両村の者の喧嘩(けんか)になり、白石村の周蔵が方地の者に打擲(ちょうちゃく)された事件が起こっている(白石・福井克之所蔵文書)。8月13日鳥取から御目附田中重兵衛・長藤次郎右衛門が吟味のため出張し、「漆原村久兵衛宅に於て御吟味仰付けられ候。日数16日間逗留(とうりゅう)あそばされ」たとある。その後、藩の裁許状は出ていないので、この吟味は主として喧嘩に関するものであったと思われる。

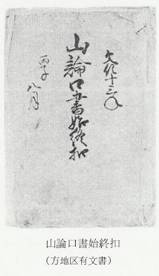

この時の争論は両村にとって大問題であったらしく、当時の文書が両村に保存されている。特に方地の区長たんすには、文化10年から13年にかけて、村が提出した願書8通を集録した78ページに及ぶ「山論口書始終扣」をはじめとして、1枚物の願書が多数保存されている。

|