第2編 歴史

第3章 近世

弟3節 和田氏と自分政治

3 松崎町の支配体制

町年寄

町年寄は大年寄ともいった。御家臣役や町奉行などの指揮を受けて、日々の町政を執行する責任者である。定員は普通2名であった。町内の旧家で相当な資産のある者の中から選任されたとみられる。現実には小鹿谷の役人の選任であろうが、文書を見ると和田氏の任命の形式をとっている。

|

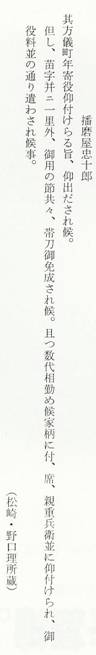

といった任命状が伝えられている。

このころの任命状には年月日の記入がないが、前掲の「御用日記」により、安政4年(1857)9月23日のものと分かる。野口重兵衛に代わって、その子忠十郎が町年寄に任命されたときのものである。「席、親重兵衛並(なみ)」と見える。町年寄2名に序列があったことを示す。町年寄は苗字御免、「一里外」と「御用の節」は帯刀御免の特典があった。御役料(年間手当)は、このころ米6俵が支給された。

松崎の町年寄の初見は、正徳3年(1713)である。立木伊兵衛・前田善兵衛の名が見える(資料編131号「松崎神社宝物目録」参照)。町役人の任免を記録した「年寄役目代役替日記」によれば、宝暦3年(1753)以降、立木・松田・野口・土井・伊藤・足羽の諸氏が任命されている。任期の定めはなかった。次項に述べる目代役を務めてから、町年寄に昇進するケースが多く見られる。

町年寄の任務としては、町内から提出された願書、土地売買証書などの奥書、下達文書の周知、宗門改め、貢納の監督、諸事の検分・立会など百般にわたっている。

松崎には「町役所」があった。その位置は、松崎2区の矢口幸臣宅の位置と推定される。ここは、後に東郷村松崎村組合役場が置かれた場所である。