第2編 歴史

第3章 近世

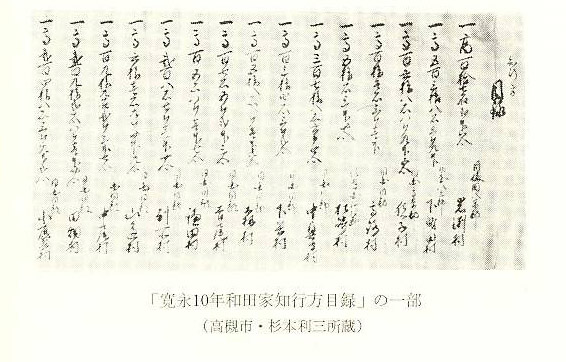

弟3節 和田氏と自分政治

2 和田氏の陣屋

小鹿谷陣屋

「着座家伝」によれば、和田飛騨守三正は、「所領を専ら伯州河村郡に賜ひ、松崎邑(むら)を管し、自分政治を免(ゆる)され、陣屋を領内小鹿谷に建営す」とある。当時、和田氏の知行所22か村のうち、東郷・松崎地区に7か町村、現在の三朝町の通称中の谷に8か村と、大部分が河村郡内であった。うち、松崎では自分政治を許され、陣屋を知行所

内の小鹿谷に建営した。

和田氏がなぜ自分政治を許された松崎町内に陣屋を置かず、1.5キロメートルも離れた小鹿谷に設けたのか疑問が残る。

陣屋は字「御屋敷」にあった。この地名は、おそらく、和田氏がここに陣屋を構える以前から、この地域の領主級の者の居住地であったことを示すものではなかろうか。中世も末期になると、山城を必要としなくなり、領主は平地に住んで政務を執り始める。「御屋敷」の後ろには南条氏の重臣が守備したといわれる上山(うえやま)があり、上山は更に羽衣石城につながっている。「御屋敷」には南条氏の重臣が居住していたことも十分考えられる。近年では、南条氏自身の居館があったのではないかと仮説する人もある。

字「御屋敷」を中心とする一帯は、「上り屋敷」と呼ばれた。上り屋敷とは「江戸時代、幕府や藩に没収された屋敷」の意味をもつ(『広辞苑』)。小鹿谷の「上り屋敷」をこの意に解して、徳川に敵対した者から没収した屋敷とすれば、南条氏と関連づけても不自然ではない。

おそらく、松崎には陣屋の適地がなく、上り屋敷がそれにふさわしい場所であったため、ここに陣屋を設けたのであろう。羽衣石城の砦(とりで)のあった上山から陣屋の辺りまで、明治の中ごろまでは、うっそうとした森林が続いていたと伝えられる。

小鹿谷陣屋の詳細は明らかでないが、『ふるさと東郷』によれば、「陣屋は平屋瓦葺の建物で、正面と西側に門があり、内に御居間と称して、10間に5間の別棟があった」としている。

|