第2編 歴史

第3章 近世

第2節 鳥取池田家の成立

5 藩の庶民救済施策

藩庫外原資

藩の財政がひっ迫して、三歩御貸米・牛銀の貸出原資が不足すると、他にこれを求めることとなる。例えば、下借りの方法があった。下借りとは、大庄屋が管轄内の融通のため、秋季の収穫を引当として米銀を他から借り入れることである。正式には郡代・郡奉行などが返済の保証をしたものであるが、そのほかにも相対(あいたい)(当事者だけの間で)貸借も随時行われたといわれる(『鳥取藩史民政志』)。

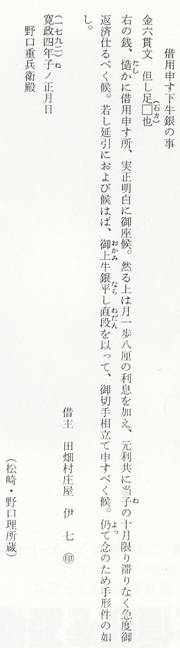

次の文書は、相対による牛銀の下借りと思われる。

|

月1歩8厘は、年利にすると2割1分6厘となる。「御上牛銀」以下の文言は、借銀を米で返済する場合に、藩で公布する米の平(なら)し値段(平均値段)によって、元利を返済するとの意味であろう。農民の多くが、この下借りの返済に苦しんだといわれる。

さらに、寺院所有の米銀を三歩御貸米・牛銀の原資に組み入れることが行われた。寺院はこれによって資金の利殖を図ったのである。町域内の寺院では、松崎の本立寺が100石を三歩御貸米に、引地の大伝寺も同じく100石(代銀4貫300目)を牛銀に出資していた(『鳥取藩史財政志民政志』)。