第2編 歴史

第3章 近世

第2節 鳥取池田家の成立

4 貢租制度

(4) 貢納

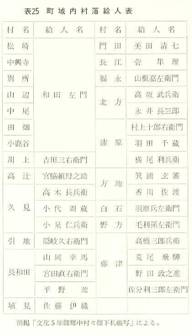

町域内の給人

町域内で給所に指定された村と給人名を挙げると、表25のとおりである。給所は、時により変更があった。寛文8年(1668)の長和田村年貢免状によれば、当時、長和田村には10名の給人が配されていた。いつごろから3名になったかは明らかでないが、宮田・平野両氏は寛文年間から引き続いており、山岡氏はそののちに加えられた給人である。

これらの給人の中から主なものを挙げてみる。

和田左門は着座家で5500石を領した。河村郡を中心に25か村が知行所に指定されていた。うち、松崎は和田氏の自分政治の地で、和田氏と松崎町との関係は、給人と給所の間柄以上に密接であった。松崎の町人は和田氏を「殿様」あるいは「御上様」と意識していた。

菅氏(長江村)は着座家に次ぐ家柄で、藩政初期には着座家と共に幕府に証人(人質)を差し出した「証人上(あげ)」という格式四家の1つである。その祖は淡路の海賊衆といわれ、豊臣秀吉から1万5000石を与えられ、文禄・慶長の役に水軍の武将として朝鮮に渡海し、功績があった。のち鳥取池田家に仕え3000石を与えられた(河手龍海『因州藩鳥取池田家の成立』)。菅氏の知行所は長江村のほかに6か村があった。

門田の給人美田(みた)氏は、荒木又右衛門の助太刀であだ討ちを果たした渡辺数馬の子孫である。数馬は寛永19年(1642)35歳で死去し、嗣子がなかった。藩主光仲は、特に死後の養子を許して、350石を与え、姓を美田に改称させたといわれる(『鳥取藩史藩士列伝』)。

藤津の荒尾氏は着座家で、家禄3000石を領した。倉吉荒尾氏の分家である。

|