第2編 歴史

第3章 近世

第2節 鳥取池田家の成立

3 田畑の実状

稲の収穫把数の記録

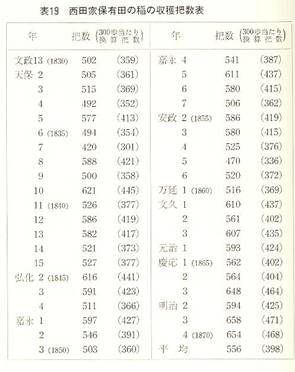

別所の西田陽二家には、文政13年(1830)から現在まで、同家の耕作田1筆ごとに稲の収穫把(は)数の記録が伝わっている。一例を紹介する。

この田は別所地内の字「徳丸」(安政年間の初めまでは字「明千田(みょうせんだ)」と称した)に所在し、通称「大窪」と呼ばれる。藩政時代の台帳面積は8畝であった。この田が明治の測量によると1反3畝29歩となる。久見の田においては、平均3割6分余の余裕があったことは前述したが、この田は7割5分近い余裕があったことになる。

県立博物館所蔵の「自家事業日記」(幕末の鳥取近郊農村の様子を記したと推定される農書)によれば、稲束の大きさは1束(1把に同じ)に籾(もみ)1升の収穫がある程度を基準にしたと記している。当地方で、稲1把の籾の量をはかった記録はないが、1升は多過ぎるとする意見が多い。仮に1把8合とすると、表19に挙げた41年間の反当たり平均398把で計算すると、籾約3石2斗を得ることになる。脱穀すれば半減するから、約1石6斗の米になる。「久見村の田の実態」の項で述べた反当たり1石7斗7升に比較すれば約1割少ないが、田の立地条件などを考慮すれば、おおむね妥当な数字であろう。

把数は必ずしも米の実収量に比例するものではないが、把数の少ないことは、実収の少ないことを意味する。最も把数の少ない天保7年は、いわゆる「天保の飢きん」の直接原因となった大凶作の年である。安政5年・明治2年も不作であったと伝えられる。この田においては、把数が前後の年の1割程度の減収となって表れている。これらの年では、稲1把の籾の量は平年より更に下回ったものと推定される。

|