第2編 歴史

第3章 近世

第2節 鳥取池田家の成立

1 在方制度

宗旨庄屋

宗旨庄屋の制度は寛文10年(1670)に創設されたといわれる。主として寺社・根帳(戸籍薄)・5人組・宗門改めなどのことをつかさどった。しかし、時代が下るとともに次第に権限が拡張され、大庄屋の代理を務めたり、その補佐役として郡政全般に関与した。定員は各大庄屋の構ごとに1名配置され、はじめは無苗であったが、延享年間(1744〜47)以降、苗字帯刀を許された。安政5年(1858)の在方制度の改正で廃止となり、その職務は大庄屋に引き継がれたといわれる。

町域内で宗旨庄屋を務めた者は、次のとおりである。

1、長江村音田弥十郎 任安永5年(1776)10月

免天明4年(1784)12月

弥十郎は、前述「音田家覚書」の2代目筆録者である。

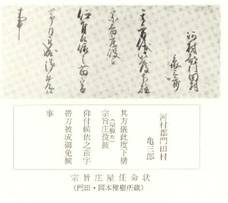

2、門田村岡本亀三郎(改名市右衛門)任文化8年(1811)閏2月

免同12年(1815)7月

亀三郎は現・岡本稚樹(兵庫県加古川市在住)家である。文化9年(1812)に市右衛門を襲名している。宗旨庄屋任命状には「下構宗旨庄屋」に任命すると記されている。河村郡は山中構と里構に区分されるのが普通であるが、この時期は上・下の構と変更されていたのであろう。

3、長和田村佐々木忠次郎 任文政12年(1829)3月

免弘化3年(1846)10月

忠次郎は現・佐々木守成家である。大庄屋手代の時代から引き続き、40年間出精して勤務した功により、藩主から裃(かみしも)を下付されている(「諸事控」『鳥取県史12近世資料』所収)。

岡本・佐々木両家には宗旨庄屋時代の役中記録が残っている。

4、引地村森佐七郎 任弘化3年(1846)10月

免同 4年(1847)12月

佐七郎は龍島の森修家である。佐々木忠次郎の跡に任命されたが、病気のため1年余りで退任した。

以上大庄屋4名、宗旨庄屋4名が町域内出身者で河村郡の郡政にあずかった人たちである。他地域から選出された河村郡大庄屋・宗旨庄屋の氏名については、ここでは取り上げないので、『荻原直正先生遺稿集』などを参照されたい。

なお、大庄屋・宗旨庄屋と村庄屋の中間に中庄屋などの役職があったが、これを務めた者の氏名については記録がない。

「諸事控」(『鳥取県史12近世資料』所収)によれば、このほかにも在方の役職を務めた者のいたことが知られる。「河村郡難渋村々生育締方」を務めた野花の長谷川岩助及び「御国産御用懸」を7年間務め「名和公御牌石出来之節格別骨折相働」いた野方の佐々木長右衛門である。両名は功により「勤中苗字帯刀御免」の待遇を受けている。

|