第2編 歴史

第3章 近世

第2節 鳥取池田家の成立

町域内の村々

現在の方地・別所・長和田といった集落が、藩政時代は独立した村であり、行政単位でもあった。表10に掲げる村落表は『鳥取藩史民政志』所収のものである。凡例によれば、村名は元禄14年(1701)改定当時のもので、上段は古名である。また、戸数は文久3年(1863)のものである。

原(現・泊村原)を除いた舎人谷と埴見郷の全村とで現在の東郷町を形成している。東郷地区が舎人谷に一括されているのは、他に例を見ない区分である。

括弧を付けた村名に、大成・麻畑・上り屋敷・佐美がある。

方地の大成は、「享和3年新田」とある。戸数は記してないが、何軒かの入植者があり、枝村として認められたのであろう。現在、字「大成」は字「馬場」、「二ノ馬場」、「屋敷」などと共に、方地の集落が立地する場所である。

麻畑については後述するが、年貢だけは川上分に含めて上納していた。明治初年まで「麻畑開(ひらき)」と呼ばれていた記録がある。

小鹿谷の上(あが)り屋敷は、陣屋(後述)のあった一帯であるが、小鹿谷村庄屋の管轄には入らず、松崎の一部とみなされていた特別の地域である。明治2年上崎村と改められたが、同5年ごろ発行の『鳥取県御管内郡村名』には、既にこの村名は消えている。小鹿谷村と合併したものと推定される。

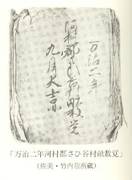

佐美については、「享和3年(1803)地先新田……」の記事がある。しかし、「年代記羽衣筐裳(かたみのもすそ)」(長和田・佐々木守成所蔵)には、「佐美谷万治2年(1659)ニ分リ村名相改リ候」(資料編100号)とあり、また、佐美の竹内苞(しげる)家には、万治2年9月の年紀をもつ「河村郡さひ谷村畝数覚」が伝わっていることから、佐美村は万治2年の成立とみるべきであろう。なお、『伯耆民談記』には、東郷13か村(松崎・野花を含む)、埴見郷4か村(佐美・長江を欠く)、舎人郷9か村と記す。これは、表10からわずか40年後の寛保2年(1742)前後の記録であるが、郷区分に若干の相違が見られる。

|