第2編 歴史

第1章 原始・古代

第5節 奈良・平安時代

2 条里制と郷土

久見・中興寺の条里

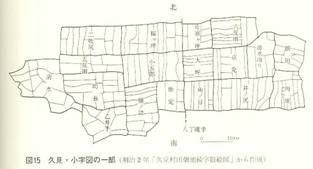

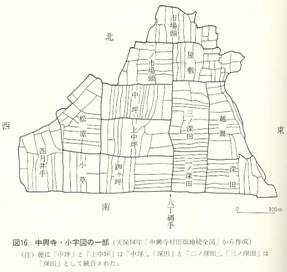

久見・中興寺の一帯は、前述の「八丁縄手」を中心に、小字の地形から条里制の遺構が認められる。数詞名は、久見の字「五反田」、「六反田」があり、また、坪名は久見の字「大坪」、「桜ヶ坪」、「片原ヶ坪」、中興寺の字「踟(ねり)ヶ坪」、「中坪」などが検出される。これらの坪の名称は、2坪にまたがったものもある。

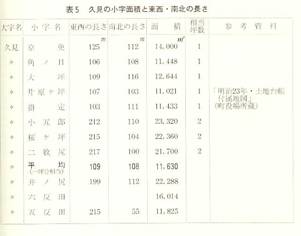

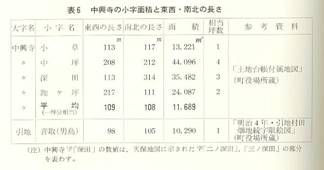

このような条里遺構がみとめられる坪の平均面積は、久見で11,630平方メートル、中興寺で11,689平方メートル、東西・南北の1辺は両地区で平均108〜109メートルとなった。前項に挙げた長江の標本的な条里制の区画が、久見・中興寺にも及んでいるのである。

田の「畔」では、長地型が圧倒的に多いが、久見の字「二牧尻」、中興寺の字「小草」、「踟ヶ坪」の西半分などに半折型の形跡がわずかにみとめられる。

前述した「八丁縄手」と直交する中興寺公民館前の町道「久見中興寺線」、松崎四区の町道「田町線」、松崎幼稚園前の町道「役場線」などは、条里制の遺構であろう。ほぼ110メートルの間隔で東西に走っている。この区域の条里制の北限は、松崎幼稚園の辺りまで延びていたと考えられる。

この地域の条里遺構は、東郷川を越えて南にも延びている。松崎幼稚園から「八丁縄手」を南に10坪分、約1,090メートルの地点は、田畑橋南詰めの辺りであるが、その西側に、引地字「男鳥(おんどり)」、小鹿谷字「立脇」、「桑住」、「上榎」などが隣接している。町役場が所蔵する明治4年の引地・小鹿谷両村「田畑地続字限絵図」を見ると、これらの小字の並びは碁盤状に近く、条里制遺構と認められる(ただし、現状は著しく変化している)。さらに、田畑橋南詰めから南に約340メートル(約3坪分相当)離れた地点で、町道「田畑橋田畑線」、「田畑国信線」が東西に走っている。東郷保育所の玄関前、田畑と国信の境界道路である。これも条里制の遺構であろう。この道路の東側の延長線上には、高辻字「立石」が接する。長江の字「石建」と同様、条里区画立案の基準地であったと推定される。字「立石」は東西100メートル、南北110メートルとほぼ方格である(町役場所蔵「明治二年高辻村田畑地続字限絵図」)。このように、久見・中興寺地区の条里制の南側は、引地・小鹿谷・田畑・高辻を結ぶ線であったと推定される。

|

|

|

|