第2編 歴史

第1章 原始・古代

第5節 奈良・平安時代

2 条里制と郷土

条里制とは

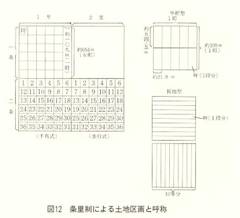

古代律令国家の土地制度と深い関係をもつものに条里制がある。条里制とは、班田収授法の実施に利用された土地の区画制度である。すなわち、一般的に南北の条や東西の里(1辺がいずれも6町=約654メートル)に土地を大区分し、数詞を冠した。さらに、この大方格地割(碁盤の目のような地割)の内部を36個の方格地割(坪、1辺が1町・約109メートル)に中区分し、千鳥・並行いずれかの方式で各坪にも数詞を付けた。中方格地割は、さらにその内部を半折(はおり)・長地(ながち)などの方式で10等分した。その1つが畔で、奈良時代は1段(のちの1段2畝)に相当し、条里制地割の最小基本単位とされた。こうして、土地は台帳の上で何条・何里・何坪と明確に示されたのである。班田収授法では、6歳以上の男子1人に口分田2段が給付されたが、これは最小単位である畔(1段)の2区分に相当する。

条里制の起源については諸説があるが、因幡・伯耆では、班田収授法を確立したとされる大宝律令の制定(701)以前に、既に条里制の施行が終わっていたとみられている。その理由は、白鳳期に当たる672〜685年間に建立されたと推定される伯耆大寺廃寺(岸本町)の遺構が、条里遺構とほぼ同一方位をとり、しかも坪地割の中に寺域が画定されていること、などにあるという(『鳥取県史』)。

県内の条里制については、前掲『鳥取県史』をはじめ、前掲『鳥取県地誌考』(以下『地誌考』と略称する)などが考察を加えている。これらによると、条里制は沖積低地のすべてに実施され、海岸地域では砂丘の風下近くや、各河川の河口近くまで及んでいたという。

こうした条里制の遺構研究は、ほ場整備以前の地割を示す地籍図や、残存する小字名、航空写真、地形の踏査などから進められる。

|