第2編 歴史

第1章 原始・古代

第5節 奈良・平安時代

1 律令制下の郷土

郷名の考察

|

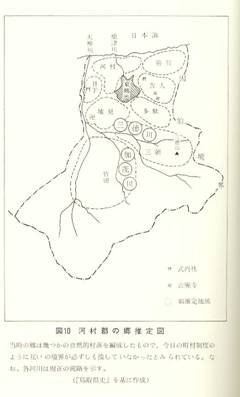

『和名抄』によれば、伯耆国は河村・久米・八橋・汗入・会見・日野の6郡があった。このうち河村郡は、現在の泊村、羽合町、東郷町、三朝町、及び倉吉市の一部に相当し、笏賀(くつが)・舎人(とねり)・多駄・埴見(はなみ)・日下(くさか)・河村・竹田・三朝の8郷から成っていた。

「笏賀」 現在の泊村の地域。因幡と伯耆を結ぶ交通の要所であった。泊村石脇に字「久

塚」の地名がある。

「舎人」 笏賀郷の南で、旧舎人村の地域と思われる。前述したように、大化前代から

の皇室との結びつきによって、舎人の地名が付けられたと考えられる。

「多駄」 舎人郷の南、今の東郷・松崎地区を指すものと考えられる。一般に、「タダノ

ゴウ」が「トウゴウ」に転化したと考えられているが、これには疑問がある。倉吉市の「西

郷」の地名も『和名抄』にはなく、のちの命名である。「東郷」の地名は、西郷と同時代に

成立したとみるのが妥当であろう。したがって、この地名の変化は単なる語音の転化では

なく、別個の原因に求められなければならない。

一説に、舎人地区の宮内・藤津は多駄郷に含まれたのではないかとする。その理由は、

次の2点である。宮内の字「只津」は「多駄ノ津」の意味をもち(谷田亀寿の説。『町報東

郷』12号)、この地が多駄郷の津(船着き場)であったことを表す。また時代は下るが、

伯耆一ノ宮経塚出土の経筒銘文に「山陰道河村東郷御座一宮大明神」とあり、経文を埋納

した康和5年(1103)当時、宮内が「東郷」に含まれていたとみる根拠となる。

「埴見」 ほぼ現在の花見地区に相当する。「埴見」の部落名が郷名を伝えている。近世

の書物には、この部落を「土海(はなみ)」と記したものがある。「土海」は、「ハニウミ」

が古い訓(よ)みであろう。郷名の由来を示しているように思われる。すなわち、埴見郷

一帯は、かつて海が湾入していたといわれ、ハニウミは赤土で海が赤く染まって見えたこ

とに因るとみられる。郷名を伝える「埴見」部落は、前述したように古墳時代の須恵器の

窯跡で知られ、「埴(はに)」(赤色の粘土)の産地であったと推定される。ハニウミがハニ

ミに転じて、後にハナミとなったのもであろう。琵琶(びわ)湖の古名「アハウミ」(淡海)

が、「近江(おうみ)」の地名を産んだのと同じ経過とみる。しかし異論もある。土器の製

作集団・土師部(はじべ)がこの地に居住し、その名がハナミになまったとする。

『鳥取県史』は、花見地区のほかに、大原廃寺のある倉吉市の旧西郷地区をこの郷に含

めている。

「日下(くさか)」 倉吉市の旧日下村。天神川の東岸である上井・海田・福庭・清谷な

どの区域である。

「河村」 現在の羽合町。東郷湖の北側・西側の一帯で、羽合平野の中心を含む。近世

の古文書などから、長江は、古代から河村郷に属していたとみられる。埴見郷に変わった

時期は明確でない。

「竹田」 三朝町の旧竹田・旭村

「三朝」 三朝町の旧三朝・三徳・小鹿村

なお伯耆国は、因幡国と同様、山陰道の一つであって、律令制下の国の等級(上・中・

下)では因幡国とともに上国に位置づけられた。しかし、貢物である調庸物を都に運ぶ時期によって区分された近国・中国・遠国の制度では、因幡は近国、伯耆は中国と定められていた。このランク付けが、式内社(『延喜式神名帳』に載せられた神社=後述)の数、派遺される国司の「格」の違いなど、その後の両国の歴史に影響を与えたといわれる。